图为:昨日,广华监狱举行“12·1”世界艾滋病日纪念活动。图为监狱民警佩戴红丝带指挥服刑人员合唱。

湖北日报讯 (文/图 记者 江卉 通讯员 严思凤 周和平 文娟)昨天是第28个世界艾滋病日。11月30日,沙洋广华监狱第十一监区的高墙内,一场特殊的文艺演出拉开帷幕。这里,是我省监狱系统中唯一的艾滋病犯人集中关押监区。

被关押在艾滋病犯监区的,首先是服刑人员,同时也是艾滋病人。在艾滋病犯监区工作的民警,他们怎样面对身患艾滋病的服刑人员?11月29日,记者走进监区,探寻高墙铁网内的特殊救赎。

国内首个“艾滋病犯”曾在这里服刑

2004年9月17日,一名特殊的囚犯被押解到沙洋广华监狱。

当年25岁的刘某,是中国首例被判刑的艾滋病人。他曾吸毒10年,后被查出感染艾滋病毒。入狱前,他曾利用人们害怕艾滋病的心理,多次敲诈、抢劫,甚至拿针管威胁他人,影响恶劣。

在武汉单独羁押近一年后,刘某被押解到广华监狱,开始他的铁窗生涯,直到2012年刑满释放。“刘某下午5点多到监狱,那天正好是我总值班。”回忆多年前的一幕,时任广华监狱医院副院长、从事多年监狱传染病防治工作的王文广记忆犹新。

刘某被关押在一个单间,王文广平静走进监舍,没戴手套,没穿防护服,他握住刘某的手,顺势坐在床铺上。

迟疑中,刘某递上一支烟,接着用打火机点上。根据规定,狱警不允许抽罪犯的烟。可面对这名特殊的犯人,任何拒绝的理由都将错失这次赢得对方信任的机会。

平日不大抽烟的王文广接了,吸了一口。刘某非常诧异,居然有人敢接我的烟?

刘某打开了话匣子。王文广记得,那天和刘某谈了很久,对他的家庭情况、犯罪经过有了基本了解。

就在王文广与刘某见面后的第五天,新华社发出电讯:“中国个艾滋病犯人开始服刑。”

此时,我省监狱系统正紧锣密鼓筹备艾滋病犯监区,用于全省监狱系统男性艾滋病病毒感染者服刑人员的监管教育改造,广华监狱第十一监区被定为艾滋病犯监区。

2005年6月,受监狱委派,王文广赴省特殊传染病临床治疗中心接受培训,师从著名特防专家桂希恩教授。

次见面,桂希恩教授鼓励身着警服的王文广:“欢迎加入我们的队伍!”

对艾滋病患者嘘寒问暖、端茶倒水,经常把他们接到家里同吃同住,桂希恩教授所做的这一切,让王文广深受感染。

同年6月22日,我省首个艾滋病犯监区正式成立,位列全国首批。随后,我省又投入1400多万元建设新监舍等基础设施。竣工后,这里是沙洋监狱局硬件设备较齐全的一个监区。

远离广华监狱其他监区和居民区,艾滋病犯监区设在一片广袤平原的深处。记者看到,医疗楼、监舍楼、户外活动场一应俱全;监舍4人一间,宽敞明亮,有太阳能热水器供应热水,犯人床铺是可升降调节的病床,以方便紧急救治。监舍旁还有图书室、活动室,装有电视、台球桌等娱乐设施。医疗楼配置各种药品和消毒设施。监区内有焚化炉,对所有生活垃圾及时处理。

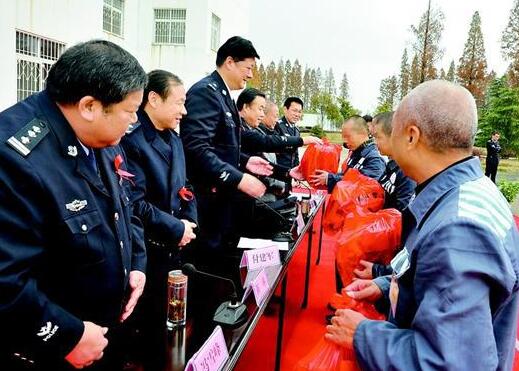

图为:昨日,广华监狱世界艾滋病日纪念活动现场,这是监狱领导为服刑人员发放慰问品。

艾滋病犯将带血针管刺向民警

艾滋病犯监区成立后,全省在押艾滋病病毒携带服刑人员,陆续被送到这里关押。此时,除刘某等人外,绝大多数服刑人员不知道自己跟艾滋病有关,他们大多犯嘀咕,“大家罪行不同、年龄不同、籍贯不同,为何要转移到这里?”

按规定,监区成立几天后,便将病情“集体告知”服刑人员。

这时,服刑人员明白了,他们还有另一个身份——艾滋病人。除了法律判决的刑期之外,他们面临着另一个严酷的人生宣判。

民警伍纯清参加了那次“集体告知”,他用“崩溃”形容服刑人员的激烈反应。有的控制不了情绪砸桌椅、摔电视、撞铁门,有的绝食企图自杀,有的说要在监狱染病报复民警……一时间,监区的安全稳定受到严峻考验。

不久后发生的一件事,更是给民警的安全蒙上一层阴影。

2005年8月10日下午,服刑人员胡某服药后称身体不适,王文广带着护士苏启芳进监检查。

“给老子吃的什么药,出这么多汗。”胡某怒气冲冲。

“来,我先检查一下。”王文广心平气和地说。当天上午,他还和胡某谈话,气氛不错。

没等王文广靠近,胡某突然伸手从苏启芳的治疗盘中抢走注射器,推出里面的针药,接着朝自己左臂扎去,针头立即带血。

胡某随即跳下床,持针管刺向王文广。王文广本能向后躲避,成功躲过针。未料,胡某紧追不放,较近一次针头距王文广身体不到10厘米……值班民警闻讯赶来将胡某制服。

“那是较危险的一次,想想都后怕。”提起那一幕,王文广心有余悸。

“胡某这个‘堡垒’必须攻下。”无论是医生还是民警都明白,胡某这样的人越是肆意闹事,越说明他们内心恐惧。管教人员要给予更多包容和帮助。

第二天,王文广又来到胡某床前,检查身体、安排服药、谈话聊天……

直到第22天,胡某终于低头认错。此后,他的服刑表现一直不错,积极配合民警工作,还获得减刑,提前刑满出狱。

一个个突破,一个个改造,王文广和同事们夜以继日地工作。监区成立半年里,原本富态的王文广从180斤迅速瘦身到140斤。

图为:监区长王文广与服刑人员进行谈话教育。

特殊的救赎方式:医疗+“话疗”

“对这些特殊犯人,我们用医疗加‘话疗’方式挽救他们的生命和灵魂。”今年41岁的刘伟是艾滋病监区的三名医生之一,从青年到中年,他已在此默默坚守近11年。

今年5月,服刑人员刘某被押送进监,他骨瘦如柴、呼吸困难、全身乏力、精神恍惚。

#p#分页标题#e#刘伟翻开他的体检报告,顿时被吓一跳:“CD4细胞每立方毫米只有20个。”CD4细胞是判断艾滋病人免疫功能的重要指标,正常成人的CD4细胞为500至1600个每立方毫米,小于每立方毫米200个时,将发生多种机会性感染或肿瘤。

此时,刘某命悬一线。“必须全力救治!”监区制定治疗方案,还给他买来营养品和营养餐。刘伟每天定时给他服用抗病毒药物。病重期间,刘某生活无法自理,刘伟和同事对他进行24小时护理,打针上药、穿衣喂饭、端屎倒尿……

经过精心治疗,刘某的CD4指标慢慢上升到200多个,脱离生命危险。上月,刘某刑满释放。临走前,他对民警和医护人员深深鞠躬:“感谢你们,救了我的命!”

“要让他们安心改造,除了稳定病情,还得用‘话疗’,打开他们的心门。”不久前,王文广升任艾滋病监区监区长。他介绍,监区服刑人员中,死刑、缓刑、无期徒刑等重刑犯约占七分之一,面对“刑期比命长”的残酷现实,他们往往自暴自弃。

“有本事,你要我家里人来!”服刑人员陈某从小生活在单亲家庭,缺少关爱。他对治疗不配合,把医生发的药全部扔掉。民警伍纯清和同事轮番与他谈话,一说几个小时,他较后提出“想见亲人”。

“好!我答应你!”为了兑现承诺,伍纯清利用轮休时间辗转找到陈某在周边县城打工的父亲,可不听话的儿子早就让父亲伤透了心。如此几次,伍纯清都无功而返。

“你好,小陈,我来看你了!”又一个探视日来了,陈某被通知有人探视,还送来许多营养品。他兴冲冲走进探视室时,才发现坐在对面的不是父亲而是换上便服的伍民警。失望、惊讶、感动,伍纯清的无奈之举让陈某流下了眼泪。“话疗”中,国内首个“艾滋犯”刘某提出想见亲人,王文广两次到武汉家访,劝服其父母姐姐,让他实现愿望;服刑人员吴某入狱不久儿子出生,妻子出走,十几年来儿子由奶奶带大,民警得知他思子心切,让儿子给他写信……“尽管因为种种原因犯罪和染病,但他们首先是人,内心深处害怕被歧视,渴望亲情和关爱。”监区教导员邵圣军介绍,在尽量送去亲情的同时,监区还使用心理疗法,运用科学方法帮助服刑人员克服障碍、走出阴影。

10年来,监内艾滋病服刑人员病情始终得到有效控制,改造情绪稳定,没有一例医疗安全事故。监区先后被授予集体二等功2次、三等功1次,15名民警职工受到省监狱局以上表彰。监区也成为全国监狱系统管理艾滋病犯的一面旗帜。近年来,十几个省市兄弟单位前来参观学习。

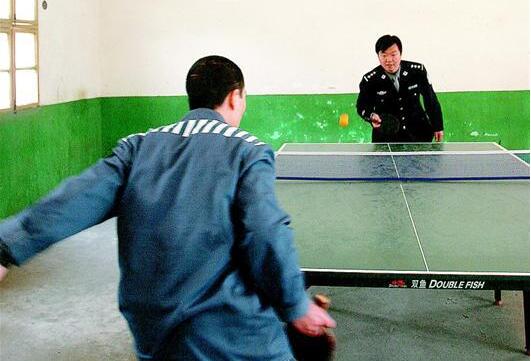

图为:监区内,图书室、活动室一应俱全。图为民警与服刑人员打乒乓

消除歧视,希望感染到此为止

紧靠艾滋病监区高墙有一栋三层小楼,那是监区办公楼,如今已空空荡荡。原来,民警和医生的办公室全都搬进了高墙内。“身近才能心近。”成立之初,监区实行“零距离”管理:与服刑人员见面不戴手套,不穿隔离服,不佩戴防护用具。民警们一次次坐在艾滋病犯床头挨个“话疗”,赢得了服刑人员信任。

每年,监区医护人员都要给艾滋病感染者服刑人员静脉穿刺1000余次,采血200多次,肌肉注射100多次。有时,医护人员还会给服刑人员做些小手术、换药。“监区成立以来,未发生一起职业暴露事件,没有工作人员被感染。”王文广说,艾滋病传染途径有三种:性接触、血液传播和母婴传播,日常握手、就餐、交谈并不会被传染,可社会的偏见和歧视依然普遍。

较让人头疼的是送病犯外出就医。医生刘伟坦言,艾滋病服刑人员在发病期容易出现多种并发症,而监狱医疗条件有限,一些检查项目要到地方医院去做,很多医院听说来的是艾滋病人,就以各种理由婉拒。

面对两难,王文广和刘伟有时在监狱协调下,将服刑人员送往条件更好的沙洋监狱总医院,有时只得找熟人、托关系解决。

和看病难相比,这些服刑人员刑满释放后的处境和生活状态,更让人担忧。采访中,多位民警不约而同地提及。“伍警官,我什么都不会,只会偷!”不久前,民警伍纯清接到一名刑满释放人员的电话。伍纯清曾对多名释放人员或保外就医人员回访,发现他们大多难以获得亲人的谅解,重新回归家庭可能性小;有时家庭接纳了他们,也不愿让他们出门。加上他们文化层次低,没有一技之长,身体状况不好,生活处境困难。

王文广就经常接到刑满人员的电话,大多是咨询治疗事宜。“从他们的电话号码归属地来看,一些人经常换电话,居无定所;当然也有很多人开始了新生活。”“希望感染到此为止,这是我经常跟服刑人员说的一句话。”王文广也呼吁社会,要给予艾滋病人更多关爱。