关于【作为保守主义者的曾翔】,曾翔简历,今天小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

- 内容导航:

- 1、作为保守主义者的曾翔:这,就是曾翔(组图)

- 2、作为保守主义者的曾翔,曾翔简历

1、作为保守主义者的曾翔:这,就是曾翔(组图)

曾翔

曾翔,是书法界的话题人物,围绕着他的有鲜花和掌声,也有“丑书”“吼书”等有些许贬义的评价。但无论是褒奖亦或批评,于曾翔而言,都是不萦于怀的小事,“条条大路通罗马,每个人的路都是不能复制、不可复制的。别人说你好,你还别觉得自己真的好,别人说你不好,你也别以为自己真不行”。他真正在意的,是从艺术中寻找内心的喜悦。

相由心生,艺亦由心生,在曾翔嬉笑怒骂皆形于色的真性情之下,他的作品没有那么严肃的面孔,而是多了些童心未泯的调皮和机巧。许多人说他是个老顽童,而他也把自己的行为和艺术创作,用“玩”来概括。“玩好是一个很高的境界,我还在路上。尽管我60岁了,但我觉得没老,还需要继续玩,玩是我的一种手段,玩好是我的追求。”这,就是曾翔。

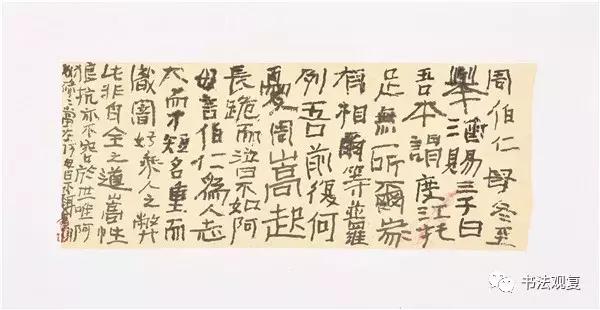

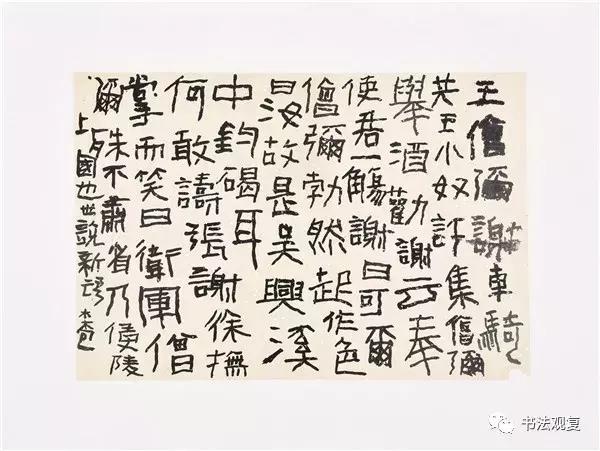

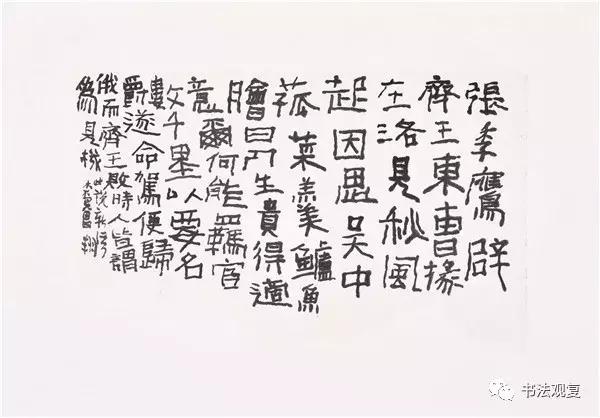

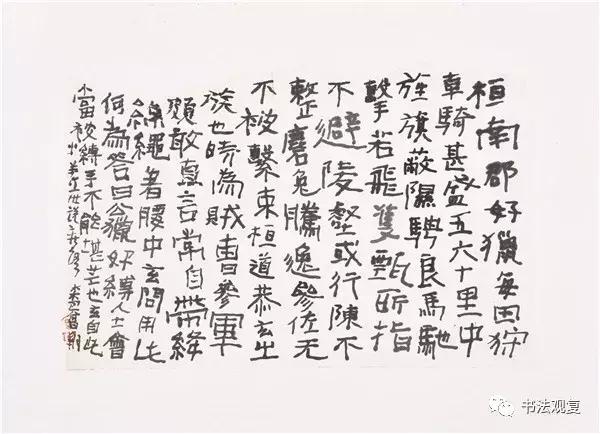

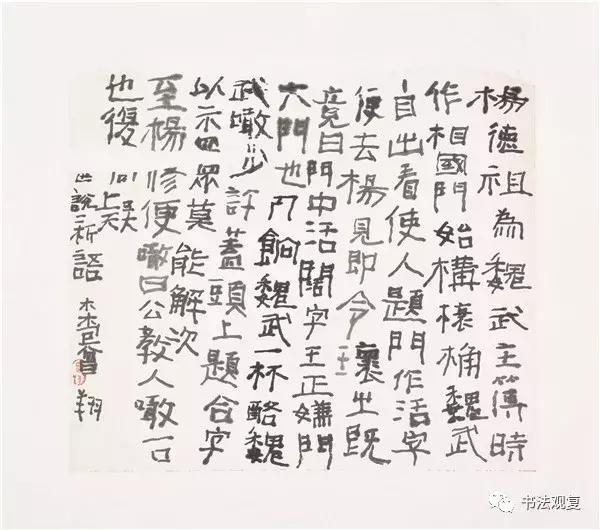

曾翔作品

从对联少年到当代书家

曾翔对书法最初的认知,应该就是能写大字,能帮乡亲们写写对联。1975年,曾翔从随州当兵到了北京,随身带的是一支毛笔。到了北京,曾翔有了第一本字帖,就是他在荣宝斋书摊上买的唐人《灵飞经》小楷,而选择《灵飞经》的原因也很简单,就是觉得“好看秀丽,横平竖直,端端正正”。这么一写就是两年,再后来就开始临写黄自元的《楷书间架结构九十二法》。在部队里的几年间,黑板报成为他的展示舞台,各种废旧报刊资料则是他的“宣纸”。

直到“文革”结束后,曾翔偶然间在报纸上看到王任书法学习班的招生启事,便开始跟随王任老师开启书法之路。曾翔是个耐不住性子的学生,从颜真卿的《多宝塔》《东方画赞》开始,只要是他觉得好的,都拿来钻研,《郑文公碑》《爨宝子》等也是从这时开始喜欢并入手的。开明的王任对他这种广泛的兴趣没有加以阻拦,而是尊重学生的选择,又在关键之处指出存在的问题。这种对待学生的态度,也影响了曾翔后来开放的教学。

曾翔作品

1987年,曾翔转业到了中华妇女管理干部学院,在学报编辑部做副主任。也是从这时开始,有了更多自由时间的曾翔正式投身书法创作,并受到刘炳森、沈鹏等先生的教诲。在转益多师的过程中,他将诸家风貌融而化之,这也许得益于刘炳森先生曾告诉他的两句话,即“做人要老实厚道,学艺要过河拆桥”。

从《灵飞经》到《二爨》,从金文到汉隶,从杨惟祯到金农,曾翔慢慢的一边感悟一边前行,从秀美走到古拙。“虽然那时全凭自己的认知去选择学习对象,摸索的路会长一些,但是回想起来这种摸索很有意思,相比快餐式的直接植入也有优势。”曾翔至今对那段自由自在的时光念念不忘,而这种探索式的思考和学习,也给他留下了受用终身的财富。

曾翔作品

重要的不是“吼”

曾翔留给人们的印象,往往不是他早在部队时就获过总参系统书法优秀奖并在中国美术馆展出,不是在开饭馆时就入选第四届、第五届全国中青年书法篆刻展览和第五届全国书法篆刻展览,也不是曾连续获得全国第七届、第八届中青年书法篆刻展览一等奖。很多人说到曾翔,往往第一印象就是他那情绪张扬的吼书,曾翔也因此受到不少非议。

但种种议论关注的角度,往往大多是“曾翔在吼”“曾翔又在吼”,但为什么吼,吼的是什么,吼中作出的书法怎么样,却鲜有谈论。面对众多评论和非议,曾翔一如既往的豁达。“吼书不是我的创造,这种传统的书写或内心表达方式古已有之,张旭、怀素都留下了这种传统,如怀素的‘忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字’。艺术创作本是个体行为,但当自媒体时代到来之时,往往就成了一种公共事件,可能瞬间变成天下知。”

在曾翔的吼书中,那种书生的张扬、生命体量的绽放是由何而来呢?也就是为何会吼?曾翔举例说,当数平方大的宣纸铺在地上,拿起墩布那么大的笔,在那种场域下,其实是在盲书,只有吼才能表达此时此刻的感觉或感情,才能释放自己的情绪,只是很多人没有这种体验,所以不理解。“吼,是一种书写状态的呈现,绝不是有意去展示或作秀,是书写的一种需要或习惯。吼和不吼,重在作品本身,可能大家都看到吼了,但吼的那个字好还是不好,却少有人关注和评价,我还是希望更多给作品以本身的评价。”曾翔笑言,“我们这么深厚的传统文化根基,一声吼就把它吼断了?”

其实熟知曾翔的人都知道,在他的看似玩世不恭和张狂之外,有着其宁静的一面。这种宁静,就体现在他的日课小楷中。小楷,对于曾翔而言,如同读书一样早已成为他的习惯,他喜欢在应对世事烦扰时,拿起毛笔抄些经典小品文,感受内心的宁静。

曾翔作品

激进的传统主义者

在书法创作上看似十分激进的曾翔,却是一位传统主义者,或者说是一位保守主义者。虽然他一直在求新求变,其风格也呈现出明显的当代书风,但细细去品味,就会发现他的作品根脉却是最传统的。如同其楷书创作,接纳了清代以来的楷书新传统,基于篆隶楷行的书体通变,亦基于碑与帖的互补。“创新不是无本之木,要想走的得远,一定要扎得深,这是我一贯以来坚持的核心。”所以曾翔常说的一句话就是“发现大于创造”。

“我对创新这个词不感兴趣,你要从骨子里找到自己,发现自己所需要的,内心所渴求的。不能听人说王羲之好,就去人云亦云学王羲之,古代还有很多无名氏的书法、民间书法,那里边都是宝藏。整天喊着要创新,结果往往是创了半天,再回头看古人那里都早已有过了。”曾翔说,“所以当时流行书风就推崇根植传统、立足当代、张扬个性、引领时风。”

曾翔作品

虽然流行书风这个带有一些贬义的词语,当时是以批评的方式安放在这一批书家头上的,而且流行书风的展览没做几届,但其影响却可谓深远,甚至可以说某种程度上改变了中国当代书坛的面貌,在那几届展览中涌现出来的书法家,目前已然是中国书法界的重要代表人物。作为流行书风的代表人物之一,曾翔也曾被当作“丑书”家的典型接受批判。曾翔认为,何为书法艺术之真应该作为书法的“美”与“丑”之争的一个前提,“书法艺术之真要从整体的中国艺术传统文脉中去考察和领悟,好的‘丑书’是一种风格,是一种对流俗趣味超越的真艺术。”

时代在变,书法的信息传递交流载体作用,在今天已经大大弱化,早已独立成为书法艺术,书法应如何面对这个时代对其职能要求的转变?曾翔认为,现在是读图时代,也意味着对书法有新的要求应运而生、应时而生,学习书法要更多的去关注它的美感,要回到书法本体上来,而不是只关注文字的本意,这也是今天书法的一个核心,即究竟是看图还是识图,是看书法还是读文字。

曾翔作品

风景总是那边独好

曾翔的人生经历在一次次的大跨度转折中,从一个帮乡亲们写对联的农村孩子到一位军人,从一名编辑到餐厅老板,再到今天的中国国家画院书法篆刻院秘书长、篆刻研究所所长,中国艺术研究院研究生院硕士生导师、中国书法院研究员,这一路走来,他的艺术技艺日臻成熟,从自发的兴趣开始,在一步步摸索、一次次的兴趣转向中逐渐凝练成今天的面貌。

虽然曾翔在大家的认知中,是一名书法家,但书法于他而言,是一种爱好,是人生旅途中随走随看的一个旅伴。正如他曾说的一样,“作为毕生追求,未必能做得到。说为书法献身,也有点太沉重了。一路慢慢走、慢慢学,我觉得还是要轻松一点,不要希望它成为怎么样,走成什么样就是什么样吧”。

曾翔作品

也许正是因为曾翔的这种心态,他的总是不满足在既有风格上止步不前,而是在不断的变化中游走于各种实验里。对于这种个人风格的转变,也有许多师友提醒过要保持个人风格,不要轻易改变,但曾翔却是“虚心接受,但死不悔改”。对此,曾翔解释说:“走在路上,总会听到不一样的声音,这就需要去思考。实际上有的建议是非常对的,但人的秉性难移,而且我也没有期望所有人都能看懂我。从另外一个角度说,是不是我这样变就好?那也未必,人生的选择是多样的,只是我自己可能倾向于这种变。”

其实曾翔也知道,一个人的精力是有限的,“从这个角度思考,专精一两种又兼顾多样,是比较合适的,这也是我到了60岁之后慢慢悟到的道理”。但以后是不变还是继续变?对于曾翔来说,答案很简单,“认识到未必能做到,始终是风景那边独好,所以我最近又跑到山东威海画油画去了”。

这,就是曾翔。

曾翔作品

曾翔作品

曾翔作品

曾翔作品

曾翔作品

曾翔作品

曾翔作品

2、作为保守主义者的曾翔,曾翔简历

作为保护主义者的曾翔作者/姜勇

我们且不谈退会的事,也不去分辩那些骂。“卫道士”的抱怨总是慷慨激昂,说时代风气败坏,女孩子露大腿了,让他们很痛心。

可以把曾翔的书写理解做对现行“展览体”的否定形式,即对那种中规中矩、不敢越雷池半步、毫无情味与才气可言的“艺匠”式书写的否定形式。但若像局外人认为的,曾翔是为针对和抵抗当代书坛的种种不堪才走到这一步的,那就错了。事实证明,曾翔不是为任何协会而生的,他应对的始终都是传统。他并非对现实不介意,但现实却远不是他的对手。看懂和理解曾翔者大有人在,很清楚,他的否定形式,毋宁说是以一种传统对另一种传统的否定。以此否定,表明他的历史抉择和传统立场。

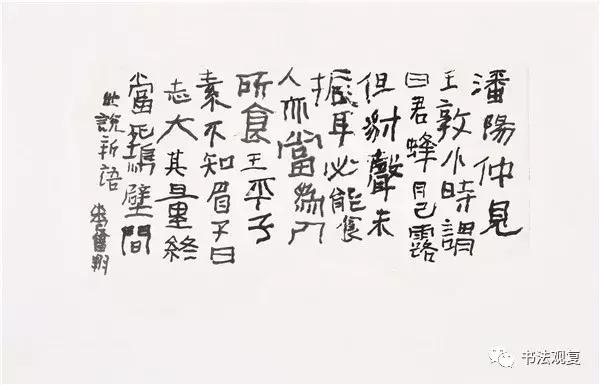

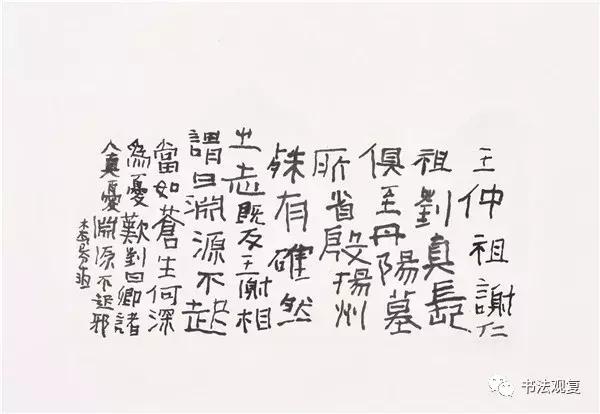

曾翔《抄佛经文》

作品规格:33cmx55cm 2015年

以秦汉金石碑学的传统构成对晋唐以下帖学传统的否定,当然并不始于曾翔。从黄庭坚、米芾,到傅山、王铎,一直就做过尝试性的努力。但这种努力,在事后看,还只是在帖学的世界里、作为帖学中人,从内部所作的调整和挣扎。当时,帖学的势力还如日中天或未消耗殆尽。碑学的真正作为整体性的力量喷涌而出,是在清代中晚期。金石学的兴起、书家的实践、从阮元到康有为的文字鼓吹,碑学的“新传统”宣告形成。

埋葬帖学的,倒也不是清人。否定的力量就包孕在极端的肯定中——赵孟頫、董其昌才是真正的掘墓人。帖学的历史轨迹,虽然很难说是一个抛物线,但当赵、董把帖学推向一个新的巅峰时,后面的下滑就势不可免。“登峰造极,便是前头无路”,钱穆的话放在这里再恰当不过。清初,发自庙堂的赵孟頫、董其昌风,昙花一现,没有任何收获,那才是帖学真正的挽歌。到何绍基、赵之谦、邓石如、沈曾植一辈,甚至连缅怀的情意都不必负担,已经高视阔步向前。一个新的时代开始了。

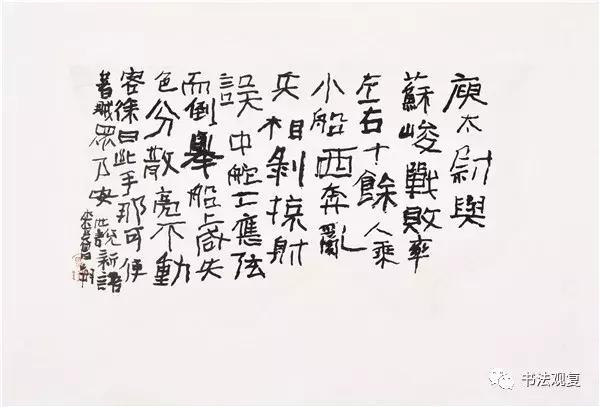

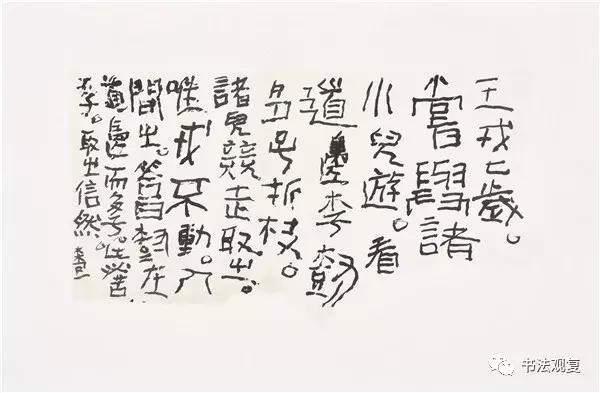

曾翔《抄佛经文两则》

作品规格:33cmx49cm 2015年

帖学是中古和近古,碑学是上古和远古。谁传统?——谁不传统呢!你喜欢杨钰莹,那是你的事,但帕瓦罗蒂岂是你能骂倒的。

帖学走到了穷途末路,一点也不过份,问题是帖学遇到了怎样的困境。第一个是表现手段的消耗殆尽,这很容易理解。历史上,任何一种具体的艺术形式,艺术家对它的不断使用,都是对它表现性的某种消耗。既是消耗,就有用尽的一天。没有了新的表现可能,东西用得破旧了,那就只好扔到一边,另起炉灶。第二个是文气的宿命。帖学是士大夫闲暇的玩物,从王羲之开始,就求个文。太文气太精致了,就免不了走向弱。傅斯年、顾随在谈诗歌史的时候,都看出了这一点,讲得很透彻。弱是质的匮乏,是生命的低迷,最要不得的。更不要说士大夫还受到来自官方实用性书写的意识形态的束缚,“馆阁体”是士大夫书写惯性中的便衣警察。

碑学就不一样。生拙,磅礴。生是有生气,用来救文弱的。拙是不讨巧,巧了就容易小。磅礴说的是气度。生,气才淋漓;巧了,太过人为,化了妆,内在的气质就释放不出。顾随所谓:“诗太美了往往遮掩住情之真。故情深与诗美几不两立。”“巧即不壮,壮即不巧”,是碑帖的基本分歧。碑派又都注重民间资源。民间这个概念,界定起来很费思量,但所指基本是清楚的。刻划一类的,朴拙近乎金石;墨迹一类的,好在生动而富天趣。从天趣上看,民间书法实际上说的是书写的本然状态,没有士大夫的讲究,也没有馆阁的束缚。警察不去乡村社会,去了也是探亲访友,不管事的。老百姓的喜怒哀乐,闲得管它作甚。

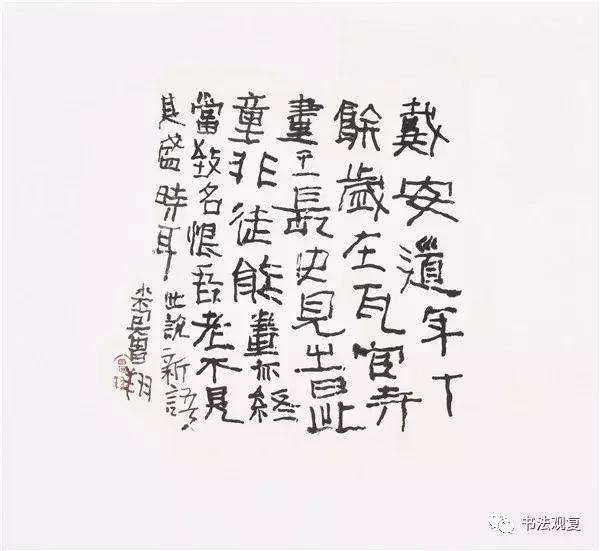

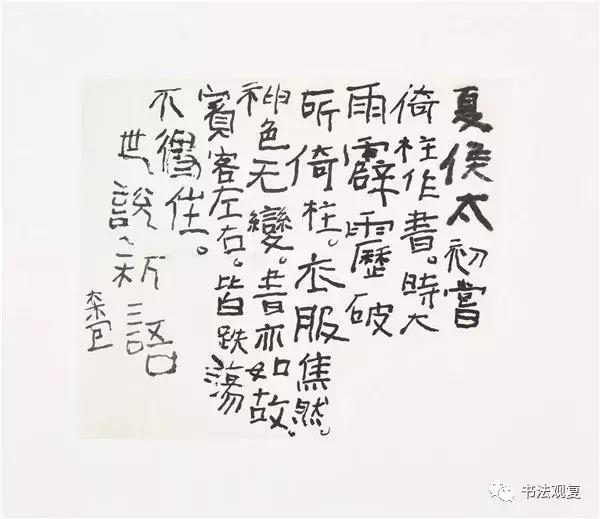

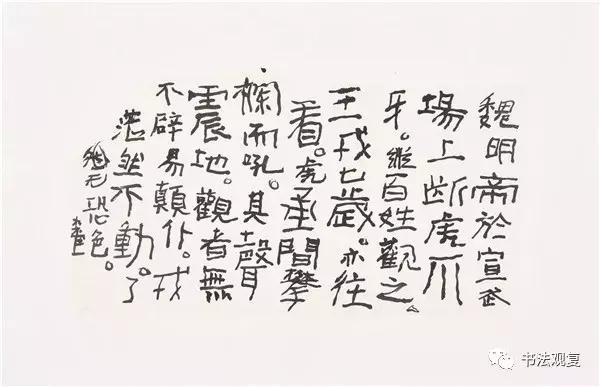

曾翔《抄古诗词两首》

作品规格:33cmx51cm 2015年

其实,艺术又哪里分得什么士夫与民间?全看谁有感人至深的力量。

帖与碑,优美与壮美。优美死了,壮美来。

所以从晚清到民国,尽管文化整体上是破旧向新,但书坛还是延续了新起的碑学这个“旧”。这是书法的幸运,比国画幸运。上升中的历史轨迹,谁能拦得住它!吴昌硕、齐白石、黄宾虹这类老派人物或不问世事者,可以另论;于右任、弘一、胡小石、徐生翁、游寿、萧娴、沙孟海、马一浮、熊十力,哪个不是新文化运动浸染中人?但他们仍然看明白了碑学传统的新前途,当时已经不分南北,都非碑学不可。胡小石的那种生拙,在南京的环境中都受极推尊。人家买他的帐,多是看懂了。要是活到今天,准是第一个被井蛙们骂作丑书!

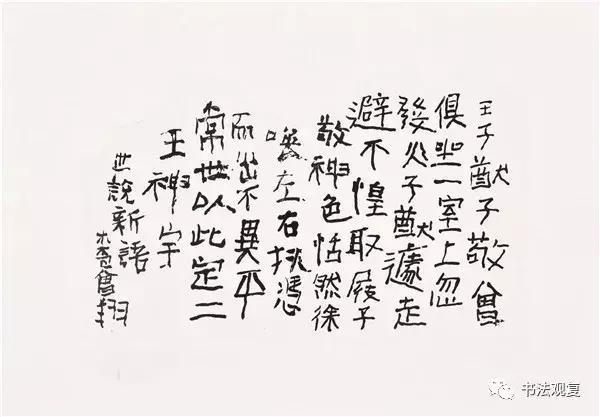

曾翔《抄李煜词两首》

作品规格:36cmx70cm 2015年

谢无量一身风流贵胄之气,最能幻化,不受拘限;白蕉是纯正的帖学,但他说:“碑版多可学,而且学帖必先学碑”,又说:“碑宏肆,帖萧散”,全是真话。林散之工大草,今天尊为“草圣”,恐怕看懂的人并不多。这三位,且不说碑与帖,若以美丑来论,就没处安放。俊、甜、美,从来都不是中国艺术所论的高格。真正醇厚的东西,也决不俊、不甜、不美。外道岂能见真呢?

今天,以二王为唯一传统的所谓书家,又有几个写出了王字的“骨鲠”?拿王《圣教》放大十倍比比看。第一个鼓吹大王的唐太宗,就兜售假货——他的《温泉铭》,先就糟蹋了右军的风骨。乾隆——喊“三希”的那位十全老人,特别爱写,却跟“春蚓秋蛇”撞了个正着。很奇怪,大英雄拿起毛笔,怎么弄都是一股娘们儿气。曾翔说:“我不觉得当代写二王的太多了,我倒是嫌少。”

曾翔并不寂寞,石开、王镛、沃兴华、于明泉、李强、程风子等一班碑学继起者,都开着花、结了果。新一代的接续者且不细数,他们才是书法的当代和未来。向前,接通了民国、接通了清人、接通了秦汉。都是大聪明人干的事,不传统么?秦汉,一向被认作高古绝俗的典范。晋唐人这么看,宋明人更这样讲。诗文是这样,书法也如此。

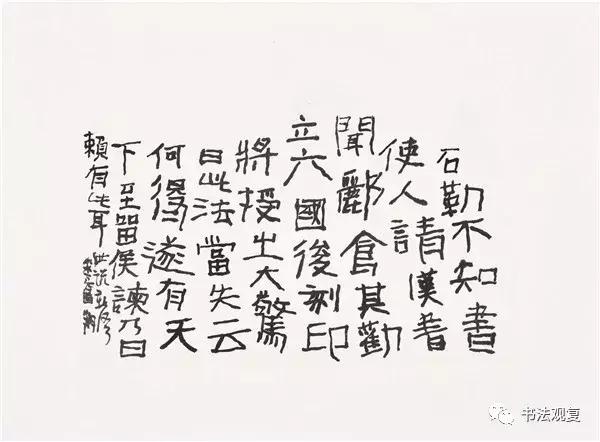

曾翔《抄诗三首》

作品规格:34cmx70cm 2015年

清代以来碑学的意义,就在把秦汉次生性的金石点画,锤炼成笔迹书写,以拯浮薄,以救糜弱。曾翔们一直在秦汉里出入,哪笔哪刀没有来源?真正有眼界的已经看出,曾翔们已不愧秦汉,更不输清人,且留待后人评判。在中国,开一代风气的,内里都是保守主义者。没有传统的背后支撑,怎可能去开新。孔子不就是么,有人看他是革命家,有人看他是保守派。说一面就错了,合一起看,都对。

难怪胡抗美先生说:书法是有门槛的。“高书不如俗人眼”,你不学无术,看不懂曾翔,本无可厚非。但跟着胡吵乱嚷,被人利用了还全然不知,那就是你的可怜。《药》,课本里咱都学过,鲁迅的意思是——不吃人血馒头,不做华老栓。

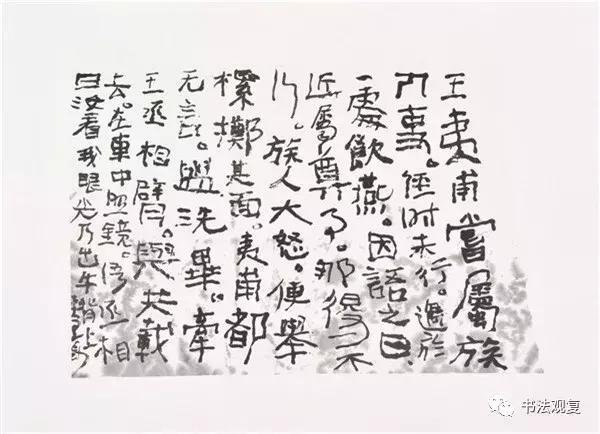

曾翔《陶渊明<移居>》

作品规格:39cmx48cm 2015年

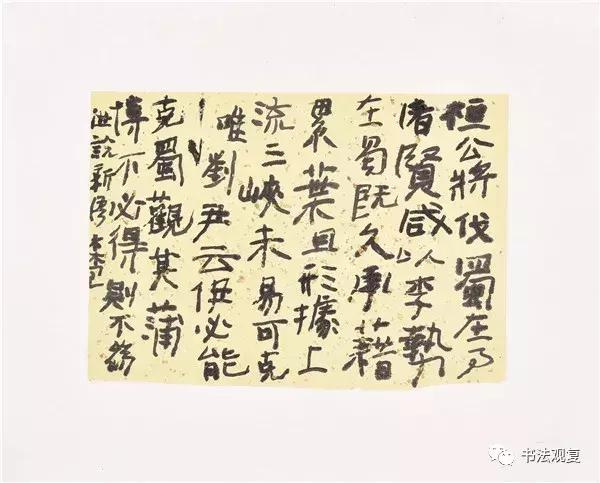

曾翔《王羲之<兰亭序>》

作品规格:34cmx138cm 2015年

编辑/元芳

本文关键词:保守主义者是什么意思,一个保守主义者的良心,保守主义的代表人物,作为保守主义者的曾翔是谁,为保守主义辩护。这就是关于《作为保守主义者的曾翔,曾翔简历(这,就是曾翔<组图>)》的所有内容,希望对您能有所帮助!