关于【水印木刻版画的表现技法】,今天小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

- 内容导航:

- 1、水印木刻版画的表现技法:知见INSIGHT丨什么是水印木刻?

- 2、水印木刻版画的表现技法,天地之美生生不息

1、水印木刻版画的表现技法:知见INSIGHT丨什么是水印木刻?

Art陈琦按:

我们前期在调研水印版画的普及度时,意识到水印木刻在艺术知识谱系中缺乏系统的资源,借此改版之际,推出“知见”栏目,面向读者提供相对专业、准确的水印木刻知识。一方面我们希望将本栏目建设成为一个水印版画普及知识库,成为水印版画走向大众的认知基础,提高水印版画在普通民众的认知度。另一方面,水印版画在今天的价值与意义是需要被强调和重视的,面对于这样的状况,我们需要从基本概念上进行厘清,成为专业创作者和研究者依托的基础理论资源。

“知见”栏目第一期聚焦水印木刻的基本概念,本文节选自陈琦老师的《中国水印木刻的观念与技术》一书。

将要印刷的绘稿镜像反刻在木板上,然后用水性颜料涂刷于印版,再覆以纸张,通过工具擦印得到图像,这便是水印木刻制作的基本要素与流程。无论是古代雕版复制版画抑或现代原创水印木刻,其基本工作原理没有质的变化。

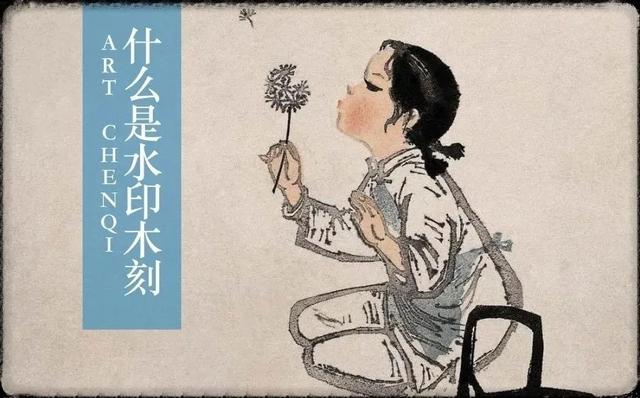

吴凡《蒲公英》34.6×16.3cm 水印木刻 1959

水印木刻有时也被统称为水印版画或木版水印,其实这三个名称背后还是有差异的。水印版画的概念最为宽泛,只要是用水性颜料印制的版画作品皆可纳入其中。而“木版水印”这个名称最早是由荣宝斋提出来的。它是根据中国古老的雕刻木版印刷技艺提炼出来的一个通俗易懂的名称,并一直沿用至今。[1]

中国是印刷术的发明国,雕版印刷作为发端于中国的一门独特印刷技艺,其印制的作品从最初隋、唐的佛像木刻图画到明清之际的彩色套印画谱,在一千多年的发展演变中,始终带有中国传统绘画的基本形态和美学观念,蕴藏着丰富的古代社会图像资源和多重审美风尚。

古代雕版印刷所使用的纸张、墨与颜料和中国绘画所用材料完全相同,均为水融性柔质材料,镌刻印版大多为硬木板材,故以“木板水印”来概括这个技术系统较为确切。由于荣宝斋的雕版印刷产品主要为中国书画复制品或书画谱、笺谱,因此“木板水印”在人们的意识中便自然带有复制性版画的意味了。

《荣宝斋新记诗笺谱》31.5×21.4cm 1955年

二十世纪50年代,中国现代版画家从传统木版水印中汲取有益的部分与西方套色木刻和日本水印技法相结合,创造出一种既不同于传统木板水印,又不同于西方套色木刻的木版画形式。

这种木版画在制版上汲取了现代木刻技法,而在印制材料与方法上则采用了中国宣纸与水性颜料,印制出来的作品色彩透明纯净,不仅有中国绘画元气淋漓,墨韵十足的意趣,同时还有现代木刻版画的刀味与木味。为有别于荣宝斋的“木板水印”,故在展览宣传时多称为“水印木刻”,在技法称谓上将传统木版水印的复制版画与现代原创水印木刻做了概念区分。[2]

陈琦《春分》63×87cm 水印木刻版画 1993

1980年后,随着中国改革开放与国际交流的日益频繁,中国版画在本体语言建设与版画技术创新上取得了很大的发展。不仅体现在艺术观念的开放,现代版画语境的转换,还体现在版画技术与材料的创新与研发上,如新材料的发现与多版种的融合创新。同时随着环境保护意识的建立,原先对环境造成污染的版画材料被淘汰,许多无毒、无害的水性材料被大量的运用到版画创作中,产生了许多非木板介质的“水印版画”作品,如丝网水印、纸版水印、综合版水印、石膏版水印等。

对这类用水性颜料印制的版画,不少研究学者提出了一个较为宽泛的“水印版画”概念,即“不论是什么版型,什么板材?什么技法制版拓印,凡是用水性颜料拓印的版画,均称之为水印版画”[3]。因此在后来许多展览宣传中,无论是木版水印或是水印木刻作品皆用水印版画统一称谓。

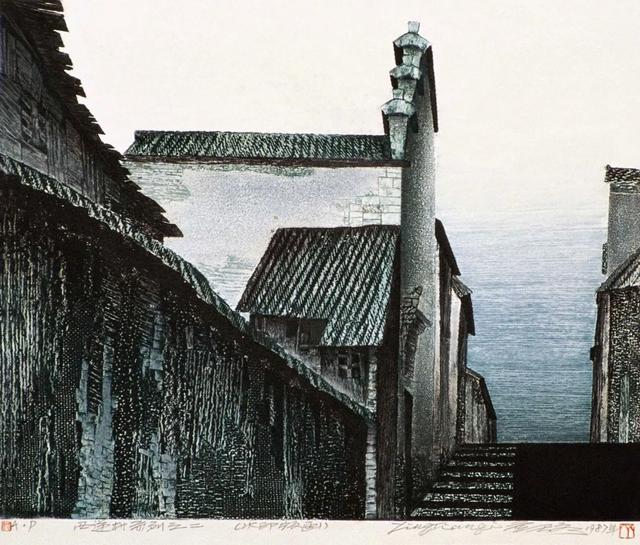

应天齐《西递村系列之二》综合水印版画 1987

在诸多版画概念中,以制版材料命名的版种有木版、石版、铜版、丝网版画;以印刷原理命名的版种有凸版、凹版、平版、漏版;以印刷颜料性质来区分版种的有油印版画和水印版画。前两种基于印刷原理或印版材料的物理特性分类方法是西方版种概念,后一种则是1950年代中国发明的独有版种概念。

西方版画没有“水印版画”这一概念,当水印木刻出现时,若还是沿用“套色木刻”或“凸版画”概念来定义中国传统木版水印或现代水印木刻显然不太合适,于是以“水性”或“油性”颜料来区分中西方木版画就显得较为贴切。若深一步研究,便会发觉在中西方传统绘画中,西方是“油性”的,而中国则是“水性”的。

扬·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》木板油画 1434

西方绘画早期绘画大多为公共空间壁画,如文艺复兴时期的教廷壁画,那些描绘圣经故事或神话传说、历史典故的绘画作品在公共空间供人瞻仰,因此绘制的材料需要耐久坚实,湿壁画的技术就是在墙壁表面石灰涂层尚未干燥时将矿物性绘画颜料调和水或胶质媒介画在墙面,待干燥后便于墙壁结为一体,历久弥新。

除湿壁画外,中世纪欧洲人还采用蛋清调和矿物颜料在木板上作画,这就是蛋彩画,蛋彩画可精确描绘对象形态以及过渡色彩。15世纪尼德兰画派代表画家扬·凡·艾克兄弟大胆地改进了颜料的调和剂,用亚麻仁油为稀释调料液来代替蛋清调和颜色,使颜色易于调配,便于用笔并在此基础上演化出油画技术。

山西太原北齐娄叡墓西壁《鞍马游骑图》

早期中国绘画,尤其宋之前也多为壁画,绘画材料与方式多为墨与矿物质颜料,在山西太原出土的北齐徐显秀墓室壁画可以看到用毛笔勾勒出来的生动人物形象和具有表现性舞动的线条。入宋以来,公共性壁画逐渐淡出绘画主流,取而代之的是具有文人气质的卷轴画。卷轴画是画在绢或纸上的绘画作品,可展开、悬挂观赏也可卷起收藏,方便携带。

从某种角度上说,卷轴画的兴起不仅悄悄改变了中国绘画“助教化,成人伦”单一的社会功能,而且还使得绘画成为文人状物明志,澄怀观道,一吐逸气的媒介载体,即便是贵为天子的宋徽宗,其在绘画中也体现了十足的文心,他在《梅花绣眼》图中描绘了生命完满圆融的精神空间,而这种精神意象的最基本物质载体便是宣纸与水墨。因此一个“水印木刻”称谓,看似以物性分类,实则体现在东西方版画文化观念的差异上。

宋徽宗赵佶《梅花绣眼图》

“凡是用水性颜料拓印的版画,均称之为水印版画”的概念本身并没有问题,但在现实情境中,人们提到“水印版画”大多还是专指以水墨、宣纸和木板为基本印刷媒材的水印木刻作品,这说明水印木刻还是有其特殊的艺术语言和与生俱来的文化品格。

以水性颜料印制的纸板或丝网版画尽管也是水印版画,但与水印木刻本身具有的木质材料与雕版独特的秉性南辕北辙。水印木刻媒材本身就是其艺术语言不可分割的整体,它包含材料的一切物性特征。从这个方面来看,简单以印刷颜料的物理属性来定义“水印版画”概念,似乎还不能准确描述中国木版画深厚的文化传统与本质特征。因此本书中所研究的对象仅为水印木刻和木版水印两者,不包括水性颜料印制的其它版种作品。

以上内容摘选自《中国水印木刻的观念与技术》

《中国水印木刻的观念与技术》

《中国水印木刻的观念与技术》

陈琦 著

中国画报出版社

定价:268.00

出版时间:2019.10

本文系“Art陈琦”微信公众号特色内容,如需转载,请注明出处

参考资料:

[1].曲刚 姚凤林编著《非物质文化遗产丛书,荣宝斋木版水印》,北京出版集团公司,北京美术摄影出版社,2012年5月第1版,第36页。

[2].赵海鹏《中国水印版画技法》天津人民美术出版社2012年10月第一版,第26页说“中国水印版画技法水印木刻这个形式名称,是20世纪50年代中期在北京订明的当时尚在中央美术学院就学的张健如为使现代水印木刻,与复制版画的木板水印相区别1957年,率先在自己的作品,找村上标,写出水幕课,这个形式名称受到专家,赞赏被中国版画家,广泛采纳,一直沿用至今。”

[3].丁立松《水印版画艺术》,江苏凤凰美术出版社,2017年1月第一版,第1页。

部分图片资料来源于网络,如有侵权请联系删除

2、水印木刻版画的表现技法,天地之美生生不息

【读书者说】

作者:范迪安(中央美术学院院长,中国美术家协会主席)

编者按

水印木刻,是中国古老的传统技艺之一。从最初隋唐的佛像木刻图画到明清之际的彩色套印画谱,至当代以原创为主的艺术作品,在1000多年的发展演变中,形成了有别于西方版画的独特美学体系。在中国画报出版社出版的《中国水印木刻的观念与技术》一书中,中央美术学院教授陈琦不囿于记叙中国版画发展的历史,也非单纯的谈论创作技法,而是从历史沿革、概念辨析、美学特征、名家介绍以及实操步骤等多个方面,立体呈现了水印木刻这一艺术形态。

荣宝斋复刻的《萝轩变古笺谱》。该笺谱是中国最早一部由饾版、拱花套印的版画作品,明天启六年(1626年)由吴发祥刊印,收录了178幅作品。

古话说“开卷有益”,一本谈艺术的书,既能娓娓道来,把人的视线和思维引向历史纵深之处,又能现身说法,让人进入艺术创作的现场空间,这便是一本好书。通览陈琦先生的《中国水印木刻的观念与技术》,我便有这样的感受。

一

毫无疑问,水印木刻是中国传统艺术的重要门类,它的历史价值与中国雕版印刷的发明息息相关。当雕版印刷成为人类文明的重要载体之后,水印木刻也就相伴而生,以图文并茂的方式使书籍变得可品、可赏、可传、可布,也使中国绘画通过刻版的传播得以发挥更广泛的文化作用。上自宫廷庙宇,下达民间街市,版画成为雅俗共赏的艺术形式。

更重要的是,透过绘、刻、印的手法,水印木刻中的古代经典本身就富有极高的审美属性与独特的艺术品格。造型的情态意趣,刀法的不同风格,材质的肌理变化,特别是水印的墨痕彩韵,都使得水印木刻的作品具有区别于其他版画的独立观赏性。一部经典著作的插图能够以图像打开视野思维,洞见天地人间的万般景象,引发对历史和哲理的遐思;一页小小的信笺,可供文人雅士舒达胸臆,寄书传情,甚至作为独立的艺术小品为收藏家所青睐,因此,它从创作到传播,从观赏到收藏,都拥有着宽阔的发展空间。

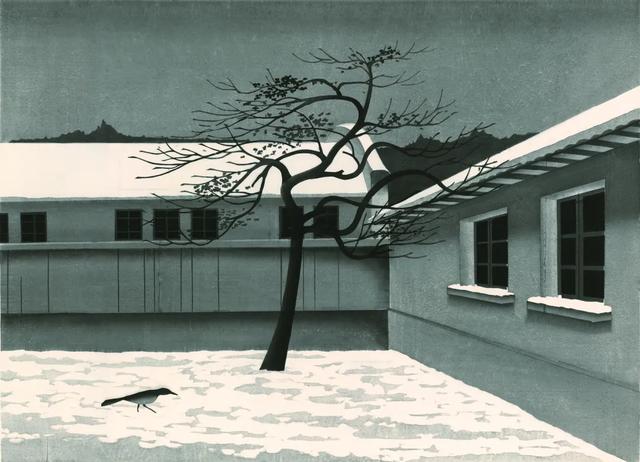

《茅山颂》(水印木刻) 吴俊发作

水印木刻的文化价值更是十分丰沛,作为精神的载体和视读的范本,其在历史长河中具有永恒的生命。中国水印木刻运巧思、夺天工,将传统的木版水印方法与现代创作版画相结合,兼取中国画水墨技法,通过气韵生动、浓淡晕染的丰富视觉效果,呈现出鲜明的民族特色和地域艺术魅力。宣纸、木板和水性颜料巧妙地融合在方寸之间,给人以美的视觉享受,而水印木刻的材料技法所呈现出的刀味、木味、水味、印味,更是体现出中华工匠精神,成为今天需要保护和传承的非物质文化遗产。

但在当代社会急剧的发展中,传统水印木刻已失去了雕版印刷的产业基础,许多技巧技能面临失传,大众审美趋向亦被多元新颖的机械复制图像技术所吸引,因此,无论是从它与书籍的“互文”关系,还是其作为独立绘画的存在方式来看,昔日盛极一时的水印木刻已日趋式微,几乎成为艺术的绝学。

二

尽管已有一些学者对中国水印木刻艺术的历史脉络、地域特征和工艺特点做过论述,但是从观念与技术层面谈论水印木刻的前世今生,陈琦先生的这本著作则有着填补空白的意义。

作为一位优秀的艺术实践家和研究者,他不是仅就观念谈观念,就技术谈技术,而是在抒议观念的同时,对水印木刻发生的缘由和发展的历史研精钩深,尤其是从印制技术的特征切入,展开对水印木刻美学特色的论述。

在本书中,他从论述水印木刻的功能与形态到分析物性特征与文化属性,从探讨图像复制技术到研究水印木刻的形制生成,从梳理水印木刻的沿革发展到分析着墨雕版和印刷的时代特征,娓娓道来,引人入胜。同时,他也观照水印木刻在20世纪中国美术中的文脉再续与阐扬光大,从水印木刻的艺术创作角度做艺术史的研究,尤其对当代水印木刻的传承创新做了述评。

他在多年的躬行中拥有了比纯粹理论叙议更为深切的体会,既研究许多同代艺术家的创作,更结合自己的艺术实践来论述水印木刻的当代价值,这就使得这本书既不同于纯粹的历史论,也不是一般的创作谈,而是通过宏览与微察的视角展开丰富的内容,让人读来获得“开卷有益”的启悟。

三

作为在艺理之间穿行的当代艺术家,陈琦对版画的研究创作在画坛早已有名。他以格物致知的精神从事创作,艺术上不断精进。从其早年创作的“明式家具系列”“古琴系列”“荷系列”,到新近的“水系列”“时间简谱系列”,他的艺术视野越发宽阔,艺术观念越发鲜明,作品越发具有在传统艺术的当代转换中建构自我风格的特征。

我曾在英国伦敦著名的维多利亚与亚伯特博物馆看到陈琦先生被收藏其中的大作,作为世界最为著名的博物馆之一,陈琦的版画作品在那里被视为当代东方艺术的重要代表。时任馆长马丁·罗特先生曾满怀骄傲地告诉我,他以收藏到陈琦的作品为自豪,因为其中既蕴含着东方的哲学与自然观念,又鲜明地体现出中国传统技艺的当代创新。陈琦新近参加威尼斯双年展中国国家馆的作品,再一次让世人看到水印木刻焕发出的时代新意。陈琦各个时期作品的艺术风格皆呈新貌,并在本体技术层面不断改造与创新。从他的作品中能够感知到他作为水印版画艺术家在时代变迁中对待传统的文化自觉,他在中国文化传统中寻根溯源的学术精神,以及通过建构图像时空来传情达意的深度思考。

正如他自己所言,“以空间来表示时间的流淌,在实时的流淌中来感受生命的变迁。”对传统文化的怀古解析、对现代文明的反思判断、对道法自然的崇尚感悟、对审美品格的精臻追求,使他既在对媒介材质的精研中把握利落刀痕、水墨色调和精致造型,将水印木刻的艺术表现力展现得淋漓尽致,同时也以天人合一、宁静致远的中国传统哲学意蕴入刀入画,达到思与境相谐的中和之美。在本书的论述中,可见他努力“究天人之际,通古今之变”的治学精神,也可见他“判天地之美,析万物之理”的创作方式。

在艺术研究上的“继绝学”有多种路径,像陈琦先生这样在实践中对技艺理论进行阐发,又从理论思考反促实践的创新发展,无疑是从学理和艺理上对中国水印木刻的观念与技术的一次重审与洞见。把卷之际,我们对水印木刻的凤凰涅槃、浴火重生充满了信心,只要传承的学问不断,中国水印木刻艺术便能生生不息、代代相传。

(本文图片均选自《中国水印木刻的观念与技术》)

《光明日报》( 2020年02月08日09版)

本文关键词:水印版画和木刻版画的区别,水印木刻版画的表现技法是,水印木刻版画家,水印木刻版画的表现技法有哪些,水印木板刻画。这就是关于《水印木刻版画的表现技法,知见INSIGHT丨什么是水印木刻》的所有内容,希望对您能有所帮助!