关于【怎样画儿童简笔画笊篱】,篱笆简笔画怎么画,今天小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

- 内容导航:

- 1、怎样画儿童简笔画笊篱

- 2、儿童节快乐!对比看看古代孩子们的玩法趣味多多

1、怎样画儿童简笔画笊篱

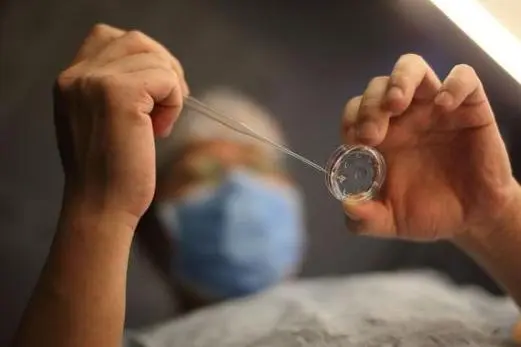

北方人爱吃面条,少不了使用笊篱,下面我们来看一下怎样画儿童简笔画笊篱?希望能够帮助到大家。

操作方法

在白纸上画一个椭圆形,可以向右上方稍微倾斜一点。

向右上方画出两条平行线,这是笊篱的把手,注意和笊篱头部连接关系。

找到笊篱头部的中心位置,用一个小圆点来表示,因为是立体图形,所以小圆点并不在椭圆形的中间,而是稍向下偏一些。

再画一些椭圆形,画出笊篱内部的组成部分,椭圆形一个比一个大。

再用小圆点和曲线画出固定笊篱的铁丝,每一条线弧度都不太一样,要注意观察,才能画出来。

再用一些小的曲线画一下笊篱,让它更有立体感,简笔画笊篱就画好了。

2、儿童节快乐!对比看看古代孩子们的玩法趣味多多

儿童节的今天,祝全国大朋友小朋友节日快乐!和我们一起来看看:国画中古代的孩子们妙趣横生的欢乐世界,看看他们究竟怎么“玩”?

嬉戏中的儿童,全神贯注,看起来喜悦、活泼。他们无忧无虑的欢乐与纯洁可爱的性灵是大家喜闻乐见的。历代国画中,有以儿童游戏为题材,呈现欢欣和乐气氛的画作,一般称之“婴戏图”或“戏婴图”。

但是,与游戏相关的“玩具”一词在古代使用不多,在古时多使用“童玩”一词。从古代绘画中,我们可以更为直观地看到古代的儿童各式各样的玩具。

古代儿童的游戏,有一些是我们现在所熟知的,而有一些是我们不太了解的。如踢球、踢毽子、荡秋千、掷陀螺、骑竹马操枪、射箭、角抵,为运动式的;斗蟋蟀、堆雪狮、吹唢呐、敲锣鼓、放爆竹、提灯、下象棋、玩转盘、放风筝、捉迷藏、养金鱼、养兔子、驯狗、玩鸟、捕蝴蝶等,是游艺性的。还有一些有助于认识事物和带有教育性的。如“魁星踢斗”“香汤灌佛”“钟馗捉鬼”“大傩除疫”,以及戏嘏蟆、戏荷花、打荷叶伞、拉车、运物、行舟等,孩子们通过模拟、扮演或玩弄模型,可以边玩边学。

古代有不少画家关心儿童,观察他们的生活,了解他们的心理,并描绘他们的各种活动,也包括玩具在内。所以,婴戏题材在唐代便已出现,时间当与仕女画相差无几,唐代著名人物画家张萱、周昉即能写婴孩。

唐 周昉《宫女浴孩图》

画中有一个锣鼓和小球,大概敲鼓这种游戏也颇能吸引年幼孩子的注意力吧。

宋代,儿童题材的作品非常多,这可能跟宋代经济发展人口的增长,多子多孙多福这种传统的观念有关系。宋代无论在器物上,还是在绘画上,都会反映到婴戏的题材。玉器上也有专门的玉小人,这种执荷的玉童子,一直被明代跟清代传习下来。

实际上这和爱护儿童,或者重视儿童的社会风俗有关。比如当时有三朝,也就是小孩出生三天,就开始为他举行庆祝活动。还有三腊,一腊是7天,二腊是14天,三腊是21天,每隔7天都要为小孩举行一种庆祝活动。然后一个月,就是现在大家都知道的满月,到了满月也要给小孩举行庆祝活动。在他满一周岁的时候,在地上铺一个锦缎,或者锦毯一类的东西,然后在上面摆满了各种东西,从书籍、纸张、化妆品,到刀枪剑戟,自己家里如果是大宫,过去有诰命的,敕命的也放在那,包括笔墨纸砚等等,然后把孩子放在上面让他任意抓,他抓到什么,就认为这预示着他将来会做什么。这带有一种占卜的意思,从三朝一直到周岁之间,都有许许多多风俗活动围绕着小孩,而且都是全家参与,甚至亲戚朋友都要来出席,反映了当时对婴孩、小孩非常重视。

言简意赅地描述宋代社会生活画卷,用一个名叫贾克·谢和耐的汉学家的话说,他认为宋代社会的现代化程度,是令人吃惊的。他用“现代化”这样三个字来形容宋代社会,说它在世界领先,首屈一指。所以,当时的宋人们也大都自豪地认为,其他各地的国家都是化外之邦,是文化程度比较低的外邦。这个说法表现了宋代社会发展在经济上是当时全世界领先的。宋代的社会生活、艺术、文化、娱乐,是秦汉以来中国封建社会发展的一个高峰,而且它也代表了以后的文化和艺术的发展方向。

所以宋代婴戏题材画极为流行,勾龙爽、刘宗道、杜孩儿、苏汉臣等皆善作此类题材,其中以苏汉臣最为著名,其《秋庭婴戏图》为世人称道。

宋 苏汉臣 《秋庭戏婴图》

古代孩子们的玩具做工精细,花纹、装饰、包括小部件的细节都非常耐看。

放大看看,两个孩子在玩什么呢?原来他们在玩古代的一种叫推枣磨的游戏。所谓“推枣磨”,其实即是秋深枣熟后以旋转枣儿为乐的童戏:先取个大红枣一只,横切去其半,使细硬如刺之枣核尖露。再用三只竹签鼎足式插在余下枣肉上,直至枣核尖向上垂立。最后寻长条竹篾或莛皮一只,两端各安红枣一颗,如此即可。玩时将竹篾或莛皮放在枣核尖上使之平衡,以手水平推动一端,则竹篾端之枣儿旋转如飞。因为两颗枣儿旋转,形似二人推磨,故名之曰“推枣磨”。枣磨因以枣核尖为支撑,因此极易滑落。在比赛时则两人轮流拨动枣磨,落者为负,至于负者的惩罚,大约是罚枣。

宋 苏焯 《端阳戏婴图》

三个孩子正在尽情地玩耍,一个调皮的孩童一手拿着两个石榴,一手拎着一只用线绳系着的蟾蜍。中国古代有榴开百子之说,石榴果实多籽,被赞誉为千房同膜,千子如一,自古被视为吉祥物,是多子多孙、多福多寿的象征。《端阳婴戏图》中的孩童,手拿石榴,表现的正是这个主题。

宋 佚名(传苏汉臣)《冬日戏婴图轴》

图中两个孩子用一个小旗子在逗弄小猫玩儿。

宋 佚名 《秋庭戏婴图》

这三个孩子在抢着玩红缨枪,其中一个孩子拿着红缨枪准备偷偷溜走,而另外两个则抢得很认真。

宋 李嵩 《骷髅幻戏图》

图中的孩子在看木偶戏,年幼不知事的孩子想要去触碰,旁边的妈妈连忙制止。

宋 佚名 《蕉阴击球图》

这个击球游戏,有点现在的高尔夫球的赶脚。

宋 佚名 《百子嬉春图》

春天里,孩子们在尽情玩耍,走廊上还有孩子在放风筝。

宋 佚名 《童戏图》

画中孩子们在玩捉迷藏的游戏。

中国古代的玩具市场也在宋代才真正形成,不仅生产和销售规模都是空前的,而且出现了“玩具专卖店”“玩具一条街”,形成了一个繁荣的玩具商品市场;制售玩具已成宋朝手工艺人的谋生手段和发财之道。北宋京城汴梁(今河南开封)的玩具市场最兴旺。琳琅满目的儿童玩具被文人与画家当成社会繁华的象征写入笔记、绘入图画,不再被看作是“无用而有害”(王符语)之物。只有一个富足、闲适、富有享乐精神的社会,才会以这么从容的心态、欣赏的目光看待儿童乃至成人的玩具。

《武林旧事》《梦粱录》《西湖繁胜录》均罗列了一大堆玩具商品:选官图、檐前乐、粘竿、风幡、绢孩儿、符袋儿、弹弓、箭翎、鹁鸽铃、风筝、象棋、竹猫儿、行娇惜、宜娘子、秋千稠糖、葫芦、火斋郎果子、吹糖、糕粉孩儿鸟兽、像生花朵、黄胖儿、麻婆子、桥儿、棒槌儿、影戏线索、傀儡儿、杖头傀儡、宜男竹作、锡小筵席、杂彩旗儿、单皮鼓、大小采莲船、番鼓儿、大扁鼓、道扇儿、耍三郎、花篮儿、一竹竿、竹马儿、小龙船、糖狮儿、打马图、闹竹竿……如果将这些玩具名目一一考证出来,可以写成一部厚厚的“宋朝儿童生活史”了。

货郎的人物形象,也是是从宋代开始才进入画家的视野,宋代之前的图像作品几乎是难觅货郎踪影的。

据研究玩具史的清华大学王连海教授对《市担婴戏图》的观察,图中货郎贩卖的小商品,除了日用杂货与时蔬酒果之外,最多的就是儿童玩具了,“可辨识者有如下诸种:小鸟、鸟笼、拨浪鼓、小竹篓、香包、不倒翁、泥人、小炉灶、小壶、小罐、小瓶、小碗、六角风车、雉鸡翎、小鼓、纸旗、小花篮、小笊篱、竹笛、竹箫、铃铛、八卦盘、六环刀、竹蛇、面具、小灯笼、鸟形风筝、瓦片风筝、风筝桄、小竹椅、拍板、长柄棒槌、单柄小瓶、噗噗噔等等”。

宋 传 苏汉臣 《货郎图》

画中货车上这么多的玩具,难怪孩子们都挪不开步了。

明 计盛《货郎图》

货郎卖的不只玩具,也卖宠物。

元代婴戏图的时代特征明显,重在表现世俗生活的多姿多彩,为明清婴戏人物的发展奠定了基础。

元 佚名《婴戏图》

图中十来个小朋友在庭院里玩耍,形式类似我们今天的幼儿园或游乐场。孩子们三五成组,沉侵在各种好玩的游戏之中:有的在滑滑梯,有的在骑竹马,有的凑在一起讲故事,有的在敲小鼓……气氛欢乐融洽。

元代 佚名《同胞一气图》

图中三个孩子衣着防寒衣帽的孩子在炭炉上烤包子,果然是适合冬天开展的游戏呢。

明清时期是婴戏图的鼎盛期,从简单的一两个幼童形象发展到百多个幼童,幼童神态各异。婴戏图的流行,反映了当时的民众心理。作为一个古老的农业大国,我国自古就有祈求多子多福的民俗睛结,传统的封建社会又把“君臣父子”“不孝有三,无后为大”的男权思想发展到了极致,传宗接代的观念深入人心,因而寓意连生贵子、五子登科、百子千孙的图案,就成为常见的图案。明代时,婴戏图在各种艺术门类中大量出现,成为人们喜闻乐见的创作题材之一。明代中后期,婴戏图开始流行,有五子、八子、九子、十六子等。明清时期,玩具被称为“耍货”,以苏州生产的耍货质量最好,也最有名。因为玩具市场集中在城北虎丘一带,故苏州产玩具又称“虎丘耍货”,外地家长到苏州,都会买虎丘耍货带回去给孩子。

其实画婴孩甚难,《宣和画谱》曾记:“此尤难为,盖婴儿形貌态度自是一家,要于大小岁数间定其面貌髻稚。世之画者,不能失之于身小而貌壮,则失之于似妇人。”至明清时期,画婴孩的绘画语言已非常成熟,许多著名画家如陈洪绶、金廷标、居廉、华喦等都画过婴戏题材。这些作品反映了市民生活中美好、祥和的一面,寄托着人们对美好生活的向往,对稚幼生机的呵护,对自己童年的唤醒,对精美绝伦的赞叹。

明 夏葵《婴戏图卷》

明 陈洪绶《婴戏图》

明代的婴戏图,孩子们唱戏、捉迷藏、赏鱼……场面活泼热闹。

清 金廷标《冰戏图》

清 华喦《婴戏图册》

画面生动地描绘了幼儿作各种游戏的情状。图中描绘了儿童们踢毽、跳绳、下棋(孩子们玩的并不是象棋,而是画地为格,作简单的纵横交叉棋盘,以砖石碎块作为棋子,通过吃掉棋子或堵死对方通路的玩法,达到输赢胜败的结局)、顶竿。

清 姚文瀚《岁朝欢庆图》

画面描绘旧时宫廷春节过年欢庆团圆的场面。画面主人端坐厅堂,桌面摆满各种器皿,形式各异,古雅大方。孩童们则敲锣击鼓、吹笙拍板、耍玩嬉戏、燃放爆竹,嬉戏庭院中。画面将新春节庆欢乐的气氛,描绘得淋漓尽致,颜色浓厚,富丽堂皇,充满着吉祥喜庆之味,烘托出浓郁的年味。

据说,婴戏图还与各个时期的社会状况关系密切。明代婴戏图,宣德以前多为“庭园婴戏”,孩子们在庭园内活动。人物写实,绘画工整。宣德后,多为郊外婴戏,孩子们嬉戏在户外,人物画得比较抽象,近乎简笔画风格。婴孩的形象变化尤为分明,永乐、宣德时期,孩童矮胖,头大,前脑尤大,圆圆的脸,额上几根刘海,几个孩子一起玩,又叫群婴戏。孩童形象折射出社会的安定。嘉靖、万历时期,孩子们长袍大褂,显得头重脚轻,头特大,后脑凸出。这些形象表明,明朝社会政治经济的衰落已经初见端倪。

雍正、乾隆时期的官窑瓷器,婴戏图画工严谨,儿童衣纹清晰,眉清目秀,动作天真烂漫,惹人喜爱。特别是乾隆时期,民族矛盾已相对化解,两千年的封建经济臻于顶峰,婴戏图描绘了“黄发垂髫并怡然自得”的桃园美景和太平盛世。当时的官窑瓷器婴戏中的儿童姿态多样,动作夸张,画面多呈热闹愉悦的气氛。

社会动荡不安、矛盾尖锐,封建政权江河日下之时,婴戏图同样也能记录下来。明末天启、崇祯年间社会动荡,战争不断,国力衰竭,这些社会现实折射在婴戏图中,孩童们瘦骨嶙峋,脚奇长,后脑特大,形体十分抽象,看起来奇形怪状。清朝中期的嘉庆、道光、咸丰年间,婴戏图上人物呆板笨拙,儿童粗头大脑,反映了国运衰落的现实。

艺术品的创造总能够映现那个时代的特征。观赏婴戏图,让人感叹盛世的难得,只有当民众安居乐业的时候,儿童才能无忧无虑地健康成长。

本文关键词:的画法儿童简笔画,篱落简笔画,怎么画儿童简笔画,篱笆怎么画简笔画图片,篱笆儿童简笔画。这就是关于《怎样画儿童简笔画笊篱,篱笆简笔画怎么画(对比看看古代孩子们的玩法趣味多多)》的所有内容,希望对您能有所帮助!