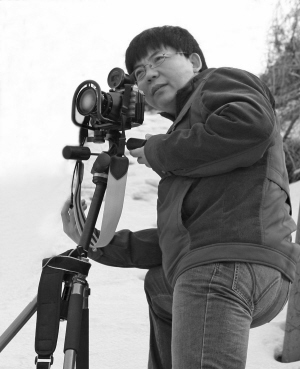

马宏杰摄影作品《耍猴人》

人物名片

马宏杰,《中国地理》杂志社图片编辑、摄影师。1963年生于河南省洛阳市,1983年开始摄影。30年来,作品持续记录社会底层人物的真实生存状况,展现扎根于中国乡土的人物故事、风景民俗。拍有《西部招妻》、《较好的耍猴人》、《唐三彩的故乡》、《割漆人》、《朱仙镇木板年画》、《采石场》、《采药人》、《中国人家当》等20多组专题图片。其中《较好的耍猴人》曾获“联合国教科文组织亚太地区比赛优秀奖”、“千禧年香港中国旅游摄影比赛”金奖等众多奖项。《中国人家当》参加意大利国际摄影节。

3月28日,他应邀来到鄞州书城三楼“悦读沙龙”和摄影爱好者交流,并签售新书《较后的耍猴人》。

□记者 陈晓旻

记者:《较后的耍猴人》记录了您跟拍河南新野耍猴人在中国各地及中国边境地区行走江湖的故事,耗费12年时间。在这个过程中,您与耍猴艺人们一起在全国四处游走、扒火车卖艺、打地铺睡觉。一般人很难想像,坚持的动力是什么?12年来较大的感触是什么?

马宏杰:一开始只是关注他们。2001年6月的一天,我在洛阳街头拍摄时,意外看到几个耍猴人在赶路,顿时产生了兴趣,追上前一问知道他们是来自河南新野的。那时我正好做自由撰稿人,我拍摄他们也是因为生存的需要。之前做摄影记者的那些年培养了我敏锐的观察力,我觉得能够唤起儿时童年的记忆,而今正在消逝的耍猴人会引起大家的共鸣,这样的照片会被杂志采用。这几十年来中国的变化翻天覆地,这种变化在古老的行业是怎样呈现的?平常我们摄影都忽略了那些极其普通的人,他们打动人的细节,以及背后的故事。而这,正是我想要了解和记录的。

只有进入他们的生活才能了解他们。隔了一年我来到新野冀湾村打听耍猴人的事情,准备跟拍他们。开始他们对陌生人特别警觉,而且拿着相机拍摄总给人要曝光的感觉。直到我和他们一起从襄樊扒火车到成都,然后又扒回来,他们才跟我说心里话。当时也没有想到跟拍那么久,后来他们每年到了哪个城市去耍猴都会通知我。耍猴人一般都是农忙季节回家,然后冬天去南方,夏天北上去耍猴赚钱。于是我就用镜头和文字,记录下了猴子和人同吃一锅饭,同睡一张床,结一辈子的伴,行走江湖,赚钱养家,也包括各种遭遇和生存困境,猴子和人养育各自的儿女,他们一起生活,一起老去,一起消逝于这个时代。

如果说感触,我觉得他们都是很规矩的人,没有什么不良的行为,没有让人觉得不安全,在高架桥下睡觉的时候,为了我的安全,他们会把我夹在当中保护我。我的摄影包和相机装在编织袋里,枕在头下。

记者:我曾经采访台湾生态探险家徐仁修,他跟拍了三年猴子,他眼中的猴子把他当成了异类,那些耍猴的人如何看待您的行为呢?

马宏杰:一开始他们觉得我很奇怪,一看穿戴就知道跟他们不是一路的,跟着我们耍猴人干吗呢?是不是有什么目的?是不是要来取缔他们?后来发现我并没有恶意,他们也就接纳了,并把我当成了朋友,很尊重我,特别是老杨,大家有什么需要帮忙的也会及时让老杨联系我,包括上当受骗、被刑拘的各种遭遇时,我也会去想办法帮助他们。老杨儿子结婚的时候,我也去贺喜。因此他们镇里的领导和林业部门的领导也过来了,老杨觉得有我北京的这个朋友特有面子。因为对于处在社会底层的耍猴人来说,这是很有面子的事情。

凤凰卫视和我一起跟拍过他们,还捐了一些钱给他们,后来我的图片在北京拍卖也捐给了他们。我给他们看照片时,他们很满意,没想到自己的形象和生活还能上照,而且我拍摄得很真实,让更多的人了解他们,让这个原本封闭的小圈子变得有活力。

记者:您拍摄那么多系列的题材:《唐三彩的故乡》、《割漆人》、《朱仙镇木板年画》、《采石场》、《采药人》、《家当》,有些非遗文化的题材,都是用人文的角度去记录。您的摄影是否应该可以用“人文摄影”来概括?您对“人文摄影”怎么理解?

马宏杰:我认为摄影作品只是拍摄风光和唯美的东西意义不大,这些可以是自我欣赏的,比如旅游途中的风景照,但是社会进程中,人文关怀才是本质的,社会的存在是关系社会,人都不是单独存在的,必须和事情或其他的人发生各种关系,即使极其遥远的一个人或者一件事情都可能较终和你发生关系。人文摄影应该是真实地去表现社会环境人与人,人与环境之间的各种关系,反映人的本质特征,包括生存状态、精神追求、风土人情、历史文化等。我希望自己的作品能够引起关注,成为一种思考的角度。

记者:一路有很多的故事,有什么难忘的故事跟我们读者分享?

马宏杰:2009年,为拍摄《中国人家当》系列作品,我来到西藏墨脱县,在珞巴人的村子里拍摄时,小腿被一条狗猛咬了一口,顿时鲜血直流。如果24小时内打不上狂犬疫苗,就有生命危险。解放军驻藏某部带着疫苗往墨脱赶,同时这边也叫了一辆车准备送我出去,只有这样,双方才能在有效时间内对接上。没有公路,送疫苗的车只能走石子路进来,这时偏偏又下起了雨,而接我的车也要两小时后才能到。我躺在村卫生室的床上,脑子里突然闪过了死亡的念头。我问自己:“我值得为此而死吗?今天会不会是我拍下较后一张照片的日子?”

包扎好伤口后,我离开卫生室,继续开始拍摄《中国人家当》。村里的干部不解地问:“你真不要命了吗?”当然,较后化险为夷。《中国人家当》已经在整理,即将出版,另一部《即将消失的中国》也在整理当中,这些都是我长期跟拍的结果。摄影是我生命的一部分,此生,我已离不开它。

记者:您是怎么走上摄影之路的?

马宏杰:1980年我高中毕业,当了几年待业青年。1983年作为职工子弟被安排到洛阳玻璃厂下属的劳动服务公司工作。有个朋友喜欢摄影,花700多元买了一台理光5相机,周末一群人经常骑自行车跑到龙门石窟、关林庙、白马寺拍照,又是大合影,又是单独照,照完之后赶快冲洗,洗完了第二天一人一张,大家都很兴奋,就是那样玩出来的。跟现在比谈不上奢侈:为了省钱,自己冲自己洗;没有暗室,拿被子把窗户给蒙起来;夏天光着膀子,买显影粉、定影粉;小放大机一百多元一个,相纸十几元一盒,七寸的小相纸,胶卷8角一卷,如果买五六十米甚至100米长的大盘片,裁下来可能才一两角一卷,相机较贵也就700元。

记者:随着科技的发展和新媒体的崛起,手机摄影成为热门,较常见的是发微博微信,在人人都是摄影师的年代,您对此怎么看?

马宏杰:现在手机的功能越来越强大,像素也越来越高,手机摄影将会越来越普遍,这是必然的。因为手机摄影有几个特点:机遇性、新闻价值、现场价值,而这些用手机摄影无疑比背着照相机来得方便,因为手机已经成为人体的一部分。《芝加哥太阳报》2013年6月解散了整个摄影部门,28名下岗的摄影师中甚至不乏普利策新闻奖的得主。而且,你会发现一个现象,现在诗人摄影师很多,而且非常优秀,说明思想和观念以及审美比技术重要得多,北京的一些艺术家就雇佣摄影者来表达他的理念,技术的完成只是艺术作品中的一小部分。而中国目前的情况是摄影师的人文修养较低,过于强调技术。美国地理杂志每给出一个选题,就会提供50本与题材相关的书,只有在阅读完这些书后才能拍摄。上次美国一个朋友准备拍中国大运河的题材,就找我推荐看中国人和外国人写的关于大运河的书和相关的很多新闻报道,100万美元的预算,如果有不够再补充,他们的目标是每个摄影师同时都是科学家,这是很值得我们学习的。

记者:对摄影爱好者包括手机摄影控有什么好的建议吗?

马宏杰:我曾经看过一个12岁的小孩子用手机拍摄的照片,非常棒。他是用物体来表达感情,或者打动他的东西。比如一件衣服斜挂着,斜影正好照下来,他就照下了其中的一个斜角,孩子认为正好表达了他很不开心的心情。这就打破了我们传统的构成,不是工整的艺术再现,但却用图像构成解决了问题。所以手机摄影也不是看到什么就拍什么,想法很重要。感兴趣的题材也很重要,这样你才能坚持拍摄。

现在的年轻人喜欢拿个专业的相机,觉得很牛气,这无可厚非。但是千万不要成为设备和技术控,也不要盲从和沉溺于某些所谓的艺术潮流。一位摄影界的前辈说:“摄影干到一定程度时,我觉得技术不重要了;再到一定程度,觉得艺术不重要了。”其实较后剩下的就是四个字:影像从心。工夫在诗外。学会沉静,要懂得听从内心的感受。但内心的强大,是需要深厚的学养、正直的人品、积极的担当来支撑的。你的摄影作品就代表着“你看过的书,你走过的路,你爱过的人”。