东楚网黄石新闻网(东楚晚报记者 汪涛/文 石勇/摄)

在离黄石北站不远的伍家洪六组,有一栋百年老宅。老宅里,住着一对相守50多年、携手走过风雨的老夫妻。

他们始终相守,不离不弃。与这栋老宅一起,见证岁月的变迁。

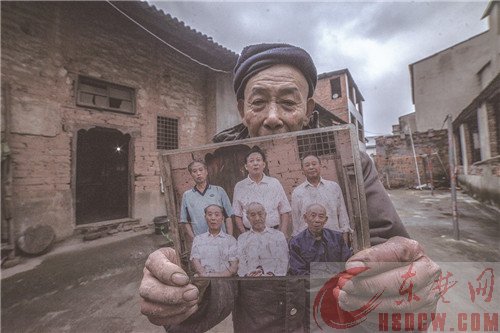

为了完成这对老夫妻想与老宅合影的心愿,东楚晚报记者先后几次登门。13日下午,记者将拍好的照片送到他们手上,两位老人笑得合不拢嘴。在帮助他们完成心愿的同时,本报记者也试图打开这对老夫妻的相守密码。

一个心愿

2月7日下午,一个老人拄着棍子,佝偻着身子,在保安搀扶下走进东楚晚报编辑部。

他穿着灰色棉外套,里面的毛衣脱了线,露在外面。手里攥着一个塑料袋,里面装着房产证等物件。

老人说:“我想和我们家的老房子照张相。房子是我爷爷传下来的,快垮了。听说报社有照相的,你们能帮我不?”

“我们马上安排记者帮你拍照。”

老人抬头,咧开嘴笑了,露出稀稀落落几颗门牙。

老人叫伍箴熹,今年84岁。

第二天,黄石下了鸡年的场雪,天气寒冷。当天下午四点多,东楚晚报记者赶到肖家铺社区伍家洪六组。这是大泉路旁的一个村落,隔壁就是黄石北站,离报社不远。在飞速发展的城市化进程中,村庄一部分已经拆迁。

雪后的天气,刺骨的冷,但也清爽。在村口,听闻记者寻找伍箴熹,两名村民指着身后的水塘说:“他就在那洗东西。”

塘边,老人只身一人,弯着腰,在冰冷的水里洗芋头。那是他和老伴的晚餐。他依然穿着昨天的衣服,戴着顶毛线帽。转身时,目光与记者对视,他愣了愣,然后笑了,说:“你们真的来啦。”

记者笑着说:“老人家,我们真来了,说话算话吧?”

他接连点头,说:“算话,算话。”

一座老宅

跟在伍箴熹老人身后,我们穿过村庄中间一条不算长的小路,拐了几个弯后,在一栋土坯房门口停了下来。老宅的周围,矗立着一栋栋小洋楼。

这就是伍箴熹的家。一栋建于1918年的土坯房,距今已接近100年。

房子是他爷爷主持建的,他父亲当时还只有8岁。

在这里,他爷爷奶奶将他父亲抚养长大,他父母在这里成家,又生下了他兄弟六人。后来兄弟又各自成家,父母去世后,房屋也分给兄弟六人。不过现在,只有伍箴熹和老四一家仍住在老宅里。

门是木门,窗是木格窗。一推,吱呀作响。推门进去,一股暖气扑面而来。映入眼帘的是跳动着的炉火,和围炉而坐的几个银发老太。

年龄较大的是伍箴熹的妻子黄杏芝,91岁。大他7岁,他俩是姐弟恋。

房子和两位老人一样,都已风烛残年,到处是创口裂痕。墙壁用手指一抠,泥巴沫子直往下掉。每当下雨天,伍箴熹和老伴都紧张不过。

老宅经历了几次整修,房屋前后的部分墙壁,先后刷上了水泥浆,屋顶的黑瓦因为漏水,每隔几年都会换一些。去年大暴雨后,整个屋顶的黑瓦都被揭掉,换成了更耐用的石棉瓦。

伍箴熹领着记者去看,老伴黄杏芝在后面跟着。他很自然地将老伴的手捏在自己的手中,牵着老伴走走停停。两只干瘪的手就这样一直紧紧地握着。

他老伴耳朵背、眼睛花,一路问他:“这些客人是哪来的?来家里做什么呀?”

他将嘴巴贴到老伴耳边,提高声音说道:“他们是报社的记者,是来给我们和房子照相的。”

老伴显然是听到了,调过头冲着记者一笑,笑容在她满是沟壑的脸上散开,温柔如水。

在老宅家门口,东楚晚报记者很认真地为他俩拍摄了合影,两人牵着手并肩而立的画面在镜头里定格。

老人说,他们结婚于1964年,今年已经53年,这样认真地拍照,还是次。

一段姻缘

伍箴熹与黄杏芝相识于上世纪六十年代。

其实,黄杏芝并不是伍箴熹的结发妻子。在她之前,伍箴熹有一个老婆,两人育有一子。1960年前后因为闹饥荒,家里没吃的,为了生存,前妻又回到自己家里,两人后来都各自成了家。经人介绍,伍箴熹认识了现在的老伴黄杏芝。

黄杏芝比伍箴熹大7岁,53年来,两人携手相濡以沫,互相扶持,走过风雨,将两个姑娘和一个儿子抚养成人。不幸的是,儿子因为患上精神疾病,被送往医院治疗,至今还在精神病院里。

每当说到这些,伍箴熹老人显得有些黯然。但是,他始终乐观地面对每一天。

几十年来,伍箴熹和老伴也会争吵,也会拌嘴。但是伍箴熹始终抱着宽容的处事方式。“有时候老伴骂人,骂得很难听,我都不跟她吵,拿起衣服就跑出去。”伍箴熹乐呵呵地说。

家里的饭菜都是黄杏芝张罗,伍箴熹一生不会做饭,有时候回到家看到老伴没做饭,他并没有冲着老伴发火,而是默默地蹲在灶膛前,往灶膛里添上柴火。等老伴消消气后,再拉着老伴过来做饭。

“宽以待人”“退一步海阔天空”,伍箴熹一直坚守着这些简单的做人哲理,和老伴、和亲朋、和邻居相处融洽。

有一次,伍箴熹跑到菜场卖菜,结果有人给了他一张百元假钞,说要把他的菜全部买下来。他不但把一筐菜给了那个人,还倒找了别人几十块钱。回到家后,别人给他指出来,老人并没有懊恼一整天,几分钟后,就像个没事人一样,又露出了他朴实的笑容。

战争年月、解放初期、改革开放,经历过艰难岁月,经历过贫穷饥饿,尝尽了酸甜苦辣,也赢得了儿孙满堂。虽然到现在,他们的物质生活并不富裕,但他们的精神生活很充实。

一些日常

在伍家洪六组,伍箴熹和黄杏芝都算是比较长寿的老人。

特别是黄杏芝,91岁的她身体还很硬朗,经常下地摘菜。

13日下午,气温回升,当天较高温达到16℃。

下午3时,黄杏芝没有在家门口晒太阳,而是一个人蹒跚着,走到离家两里远的菜地里摘菜。虽然只有两里路,但是黄杏芝往往要走上半个多小时。

这片菜地在黄石北站铁路桥洞后面的小山沟里,大儿子伍仪金(伍箴熹前妻所生)在这里开垦了七分地。平日里,都是伍箴熹和老伴黄杏芝在这里打理。

田地边种上橘树和棕树,地里各种蔬菜都有,菜薹、小白菜、韭菜,红薯、芋头、萝卜,不同的时令,会种上不同的菜。

伍箴熹和老伴都吃自己种的菜,从来不买菜吃,偶尔会到街上买点肉。

老两口的生活很简单,早上下碗面条,中午炒两个小菜。不过,两人的饭量都很好,一顿饭至少能吃两大碗米饭。

说起两位老人的长寿秘诀,大儿子伍仪金笑着说,“其实就是粗茶淡饭,老娘做饭从来不放作料,炒菜只放一点盐,就连五花肉,也就是放在水里煮,煮熟后切成片直接吃。芋头和红薯煮着吃,有时候没做饭,吃点红薯芋头就算过了一餐。”

地里种的菜,除了自己吃外,伍箴熹老人还经常拿到市场上卖,团城山菜场和石榴园小区,经常看到老人卖菜的身影。

“这里卖菜的人少些,我的菜看相不好,跟他们在一起卖不好卖。”13日下午,伍箴熹一个人提个菜篮子,到石榴园小区出入口卖菜。菜薹1块钱一把,小白菜1块钱一斤,熟悉他的老主顾都知道,老人种的菜不打农药不施肥,都是绿色食品。

下午5时许,伍箴熹卖完所有的菜。一个下午只卖了11块钱,他将11张皱巴巴的1元纸钞,卷好放进塑料袋里,然后收起一杆老秤,起身收工了。

老伴黄杏芝早已在村口守候。夕阳下,伍箴熹牵起老伴的手,两人携手一起,步履蹒跚地走回家。

记者手记

平平淡淡才是真

情人节里,城市里到处有爱在流动,大家都在谈论着与爱有关的话题。有的热烈,有的含蓄。

什么是爱情?从伍箴熹老人家出来后,我仿佛明白其中一些真谛。这对老夫妻,一生相扶相携,他们的日子,在我们看来,是简陋的,甚至可称之为贫困。但他们相濡以沫,并肩走过风雨。没有跌宕起伏,有的只是粗茶淡饭。

平平淡淡才是真。那些轰轰烈烈的东西,往往未必能够隽永。就比如烟花,绽放过后,就成了灰烬。

几天来,我们忙着为老人拍照片,拍视频,就是为了记录下较平凡的时光。13日下午,我们把镶好的照片送到两位老人手中,老两口乐坏了,他俩看着照片上的自己,不停地说“拍得好”。

执子之手,与子偕老,这是爱情的真谛。在这个寒冷的初春,这对老夫妻的故事,温暖了我们,相信也会温暖大家。