东楚网黄石新闻网(东楚晚报全媒体 记者 阮瑞祺 周巍/摄)21日,农历小年。在北京打工的肖正江心情复杂地回到了沙湖村。

去年春节,肖正江把家里装修一新后,就出去打工了。没曾想,半年后的98十大洪水,让新房在水中浸泡了近两个月。

这次一回到家,肖正江就开始筹划整理房子。“怨天尤人没啥用,还是抓紧时间把该修的修了,迎接新年。”

于是,肖正江找来木工修衣柜,找来电工维修电路……家里重新忙活起来,过年的气氛也随之开始变浓。

去年7月,一场大洪水让阳新县(氵韦)源口镇沙湖村变成一座孤岛,损失惨重。在灾难面前,村民们没有被击倒,而是携手熬过了较艰苦的日子。

22日,东楚晚报全媒体记者再次走进沙湖村,实地探访村子灾后重建的情况,也看看村民们的生活状态,以及他们是如何准备过年的。

静谧的村庄

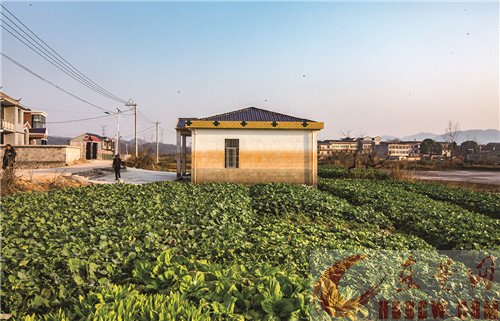

22日午后,东楚晚报全媒体记者驱车前往沙湖村。在大棋路一处路口拐进乡间小道,

空气逐渐变得清新起来,车两旁的景色也大为不同。尽管是冬季,但田埂上还是有大片的绿色,时不时还能看见水牛和成群结队的鸭子。

在弯弯曲曲的乡间小道行驶了3公里,就接近沙湖村了。

进村处有一段水泥路正在维修。据过路的村民称,这是一条新路,修好后可以直通沙湖村,不必绕一脚路。

不一会儿,记者就来到三面环水的沙湖村。沙湖村地盘不大,村子显得很安静。一路走去,可以看到农妇在洗衣服、晒香肠,孩子们则在欢快地玩耍。此外,记者还看到不少悬挂着外地车牌的小车在村里进进出出,车主都是从外地打工返乡过年的村民。

村支书肖陆山在村委会热情地接待记者一行。

“如果是在半年前,你们只能划船来我们村。”肖陆山笑着说。

一旁的村干部拿出手机,找到本报2016年7月25日刊发《沙湖村大水围困21天》的稿件。

“你瞧瞧,这个新闻里的划船照片,就是我们现在站的地方,那时候水较深的位置,有2至3米深。”

在村委会附近一间屋子的玻璃上,记者还能看到洪水留下的痕迹。

肖陆山说,去年的洪水,一度让村子成为一座孤岛,但村民们团结一致,保卫了家园,也熬过了艰苦的日子。很多外出打工的村民较近才回来,重建家园是沙湖村今年春节的重要主题。

灾后重建有条不紊

聊着聊着,记者随肖陆山来到了村民肖应山黄宝枝夫妻家中。

“妈,抽油烟机可要好好擦擦。”黄宝枝的儿子在厨房忙了半天,发现抽油烟机是个大难题,向母亲求助。

黄宝枝放下手中的扫帚,拿起抹布和儿子一起将抽油烟机仔仔细细地擦了几遍。肖应山也在屋子里忙进忙出。

原来,肖应山黄宝枝一家人常年在外地打工。去年洪水来袭时,因为房屋的地势低,他们家的一楼都被淹了。平常生活很节省的肖应山不得不坐飞机赶回家,将电器和贵重物品转移到二楼。

肖应山来不及收拾一片狼藉的屋子,又外出打工了。一家人只好在过年回家时收拾屋子。

在洪水中,全村有77户被淹,其中有相当一部分家庭和肖应山黄宝枝一家情况类似。记者走访时看到,村民们除了张罗过年之外,大部分时间在收拾被洪水浸泡过的房屋。

另一方面,村里的许多公共场所和设施也被洪水浸泡,目前都在维修、改造中。

在村中心小学,工人们正抓紧装修。肖陆山说,村里借此机会,为学校新修了一间厕所。村卫生院的改造工作基本结束,记者在里面看到,墙面都贴了全新的瓷砖,干净整洁。

洪水泛滥时,村外的公路也受到不同程度损坏。自从去年9月村里的洪水被抽干后,修路成了首要工作,目前,破损公路绝大部分已得到修缮,新修的一段公路即将完工。

肖陆山说,村里灾后重建的各项工作都在有条不紊地推进。为防止特大洪水的威胁,新港物流园管委会已经启动了升级堤坝的工作,计划将现有的堤坝提高2米,并将其加固,至少保证可以使用25年以上。

“将来要回家定下来”

村民黄春香家传来阵阵的欢声笑语,吸引了记者。

黄春香的二儿子肖海涛和三儿子肖金威都带着媳妇和子女在家里。

几个小孩围着房前屋后玩闹,女人们忙碌着,准备晚饭。

之前大儿子带着媳妇回家玩了玩,家里很是热闹了一番。后来,大儿子开车去了岳父岳母家。

黄春香说,三个儿子、儿媳平时都在荆门工作和生活,她则到那边帮忙带孙子、孙女,全家人过年时才回老家。

肖金威说,去年务工一年,存款多了三四万,再挣点钱,就想回家把房子修好一点。

那边肖海涛接过话茬,说,在外面久了,越发觉得还是家里自在,将来肯定是要回沙湖村的。

动了“回家定下来”念头的还有38岁的肖正江。肖正江当前在北京组织了一批人从事电缆安装的工作。

去年的洪灾对肖正江触动很大。他说,女儿在镇上上学,老母亲在家帮着照顾女儿,发洪水时,祖孙两个不得不到镇上租房子住。

“她们吃了不少苦,可是我却只能眼睁睁地看着。”肖正江说,他的根在沙湖村,将来只要找准时机,还是要从外地回来,在家乡发展事业。

养鱼弥补损失

正说着,屋外有人叫唤肖正江。

“走,塘里正在捞鱼,需要人帮忙,快来。”

肖正江掐灭手中的烟,立即就出了门。记者也随他们一道前往。

此时是下午5点多,夕阳已经悬挂在半空中。

众人来到塘边,塘边一片忙碌。

记者望向塘中央,只见有两个人穿着皮衣,踏着深筒套鞋,划着船,正在用大网捞鱼。旁边有人把网里的鱼装进框子里。肖正江就帮着提框子。

“你知道这鱼塘以前是什么?”肖陆山问记者。

“眼前的鱼塘,洪水之前全都是田地,种稻谷。”不等记者回答,肖陆山自答。

往远处眺望,果然看到有一片片田埂,只是庄稼全没了。

肖海东是种粮户之一,他种的稻谷都被淹没了,损失好几万。

肖海东说,发洪水时,好多鱼都被冲到了他们村的田地里。于是,他和其他村民合伙将鱼关了起来。“年底捞鱼拿到市场卖,贴补贴补灾年的损失。”肖海东说,捞鱼时忙不过来,就请乡亲们搭把手,给他们一点工钱。

忙活一阵子,天渐渐黑了下来。众人才结束一天的忙碌,各自回家。

村民们告诉记者,“田埂变鱼塘”并不新鲜,1998年发大水时,大家也曾这样做过。“这算是村民灾后自救的一个好方法。”肖海东说。

未来建设美丽乡村

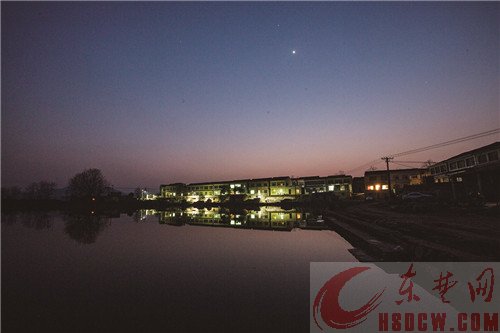

借着月色,记者漫步在沙湖村,四周一片静寂,偶尔传来几声鸡鸣狗吠。

只见月光照射到池塘上,水面鱼鳞般闪烁。池塘对面的村庄亮着的灯光,仿佛为美丽的夜景点缀装饰。

穿梭在村子里,不时听到村民家里传来推杯换盏的吆喝声。

春节的脚步越来越近了。

肖陆山介绍,过完年,村里就要迎来新的发展机遇。

“我们正在向县里申请‘美丽乡村’建设,今后要主打生态牌,建好沙湖村。”肖陆山说,新的一年,村里计划投资2000多万,全部用于新农村建设,大力实施“洁绿亮美”工程,对村里的环境进行综合整治。

除此之外,村里也在积极筹划经济发展。例如依托丰富的水资源,养殖鳜鱼、螃蟹等经济价值高的水产品。与此同时,沙湖村也计划新建农家乐,发展生态旅游。

>>记者手记

洪水带来了转机

记者在沙湖村走访时发现,“洪水”是大家谈论较多的话题。

听村民们回忆较多的,不是洪水带来的灾难,而是与洪水搏斗的场面。

东楚晚报记者去年也曾到沙湖村,真实记录了洪水来后,村民们个个舍小家,保大家,抢险筑堤,冲锋在前的感人画面。

肖刚和肖柏青就是抢险队伍中的。汛期,他们每天在堤坝上守十几个小时。有一次,肖柏青正用装满沙石的蛇皮袋筑堤坝,突然脚一滑,整个身子都跌进水中。后来他被同伴拉了起来,手机却被大水吞没了。

谈起这些,肖柏青只微微一笑,“一个手机而已,没什么大不了的”。

洪水退去后,在村委会的带领下,村里的青壮年又投入到灾后重建的工作中,大家只要有空,都听从调遣,全力以赴地重建家园。

全村人在灾害面前表现出来的众志成城精神,感染着所有人。

退休村干部肖德胜说,洪水虽然带来了灾难,但是却也给村里带来了转机。在精神层面上,大家拧成了一股绳,有了这样一种气魄,不愁办不成事。另一方面,各级政府对村里灾后重建的关心和支持,也带来了发展机遇。

肖陆山说:“村子被洪水围困了近两个月,这种困难都没有击垮我们。我们有理由期待,在大家的共同奋斗下,沙湖村的未来会更加美好。”